joko

Bauprojekte vom Cottbuser Ostsee bis zur Antarktisstation

Um das Wirken von AECOM zu erleben, muss man praktisch nur vor die Haustür gehen. Nördlich von Cottbus entsteht mit dem Cottbuser Ostsee der größte künstlich angelegte See Deutschlands. An der Entwicklung des bereits heute touristischen Anziehungspunktes ist die AECOM Deutschland GmbH mit ihrem Standort in Cottbus maßgeblich beteiligt. Das Projektportfolio reicht darüber hinaus u.a. vom Flughafen Abu Dhabi über das Kapstadt-Stadion bis hin zur Antarktis-Forschungsstation Halley VI.

Für die prestigeträchtigen Bauprojekte rund um den Globus zeigen sich fast 90.000 Mitarbeiter verantwortlich – damit ist AECOM eines der führenden Ingenieurdienstleistungsunternehmen weltweit. In der DACH-Region konzentriert sich das Unternehmen mit 600 Experten an 13 Standorten auf innovative Lösungen in den Bereichen Architektur, Bau-/Projektmanagement, Ingenieurs- und Umweltdienstleistungen.

Für den Standort Cottbus sucht das Unternehmen ab sofort Bauingenieure. Für Absolventen der BTU Cottbus-Senftenberg ist das die Chance, als Planer, Bauüberwacher, Berater und Projektsteuerer in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, konstruktiver Ingenieurbau, Rückbau und Flächenrecycling eingesetzt zu werden. In einem interdisziplinären Team von Architekten, Bau- und Umweltingenieuren kann man so unter Umständen auch am Cottbuser Ostsee mitwirken.

Auch an den Standorten in Chemnitz, Magdeburg, Hamburg und Neu-Isenburg werden Bauingenieure gesucht, des Weiteren Architekten und Umweltingenieure im ganzen Bundesgebiet.

Weitere Informationen zur AECOM Deutschland GmbH und den geforderten Berufsprofilen für Bauingenieure findet ihr unter dem Link am Ende des Beitrags. Über die Website geht’s zu den Stellenangeboten und für Bewerbungen könnt ihr euch direkt an den untenstehenden Kontakt wenden.

Andy Golebiewicz

Talent Acquisition Lead DACH

T: 06102 8136 424 | Mobil: 0179 9333 727

E: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.aecom.jobs

Foto: Michael Helbig

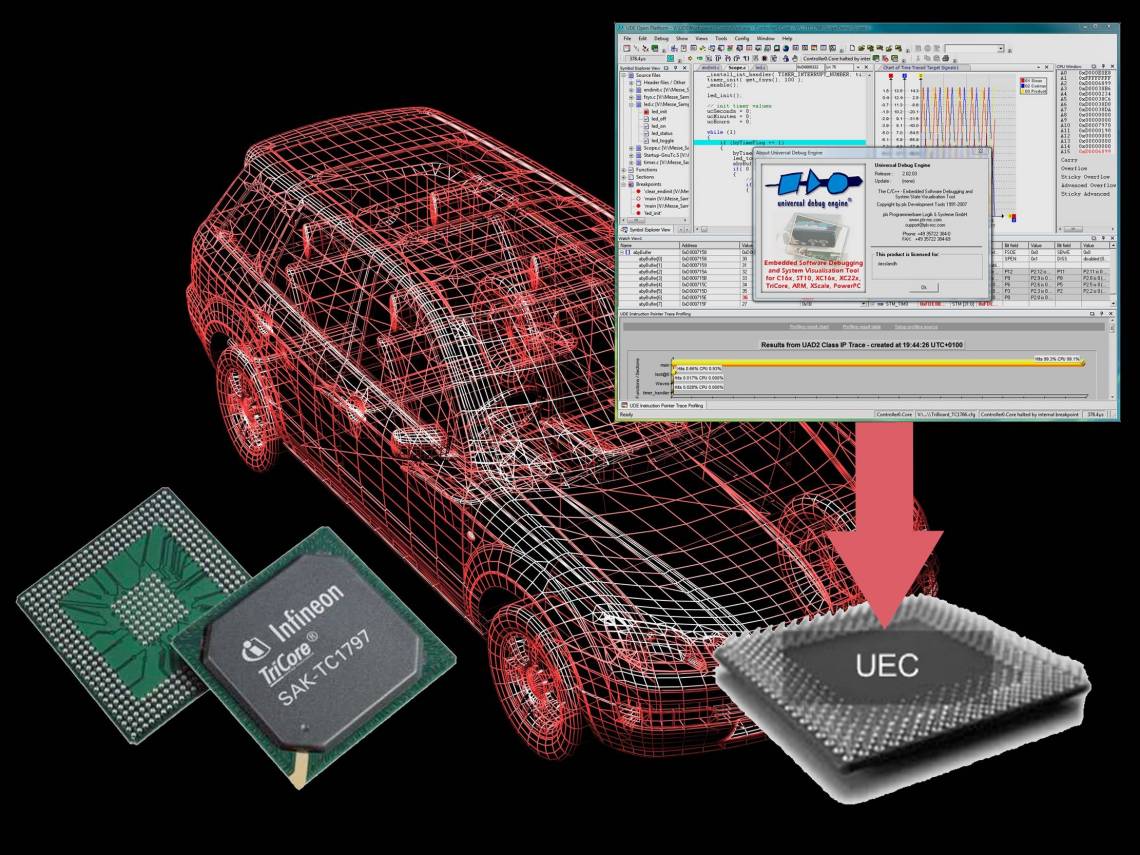

Hardware, Software & Mikrocontroller

PLS Programmierbare Logik & Systeme GmbH zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Software-Debugging-Lösungen und Entwicklungswerkzeugen für 16- und 32-Bit Mikrocontroller von Infineon Technologies, STMicroelectronics und NXP sowie für eine Vielzahl unterschiedlicher ARM- und PowerArchitecture-Derivate. Am Standort Lauta wird durch PLS neben der Produktentwicklung von Hardware und Software auch der Vertrieb und die weltweite Beratung und Unterstützung der Kunden bei der Softwareentwicklung für Mikrocontroller geleistet.

Ihr als Studierende der BTU Cottbus-Senftenberg seid interessiert an Praktika- und Diplomthemen bei PLS? PLS bietet ausgewählte Themen für Praktika-, Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten, vorzugsweise in den Studiengängen:

- (Technische) Informatik & Kommunikationstechnik

- Systems Engineering

- Wirtschafts- & Medieninformatik

- Wirtschaftsingenieurwesen

- Elektro- & Informationstechnik

Weitere Informationen über Praktika, Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten findet ihr unter dem nachfolgenden Link oder über den QR-Code im Bild. Auch ein duales Studium mit der PLS als Praxispartner ist möglich.

Duales Studium als Baustein zur Fachkräftesicherung

Die Lausitz braucht junge Menschen, die schnell in den Beruf kommen können. „Ein Weg dafür ist das Duale Studium, das an unseren Universitäten und Hochschulen angeboten wird. Wir begrüßen diese Angebote außerordentlich“, sagt Klaus Aha, Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiative Lausitz (WiL).

„Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand“, so Klaus Aha weiter:

Die Zahl der jungen Menschen in der Lausitz, die in einem dualen Studiengang eingeschrieben sind, ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Viele Berufsfelder stellen heute immer unterschiedlichere und wachsende Anforderungen an die Arbeitnehmer. Durch den Ausbau dualer Studienformate verknüpfen die Hochschulen und Universitäten der Lausitz immer stärker die berufliche und akademische Ausbildung der zukünftigen Fach- und Führungskräfte. Hierbei wird auf praxis- und berufsnahe, akademische Angebote geachtet.

„Ein großer Vorteil dieses Studienformats ist dabei, dass die Studierenden von Beginn an ihr in der Theorie erlerntes Wissen in einem Unternehmen praktisch anwenden können. Auch verdienen die Studierenden bereits vom Beginn ihres Studiums an Geld und können damit ihren Lebensunterhalt selbstständig bestreiten, so können sie häufig auf Ausbildungskredite oder Nebenjobs verzichten“, so Aha.

Auch für Unternehmen bietet das duale Studium wichtige Vorteile. Häufig bringen die Studierenden neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in das Unternehmen ein und können damit dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu verbessern oder neue Produkte zu entwickeln. Gleichzeitig sind Dual-Studierende eine Form der Nachwuchssicherung. Junge Lausitzer Talente werden im Unternehmen praxisnah ausgebildet und können schon während des Studiums leichter an den Betrieb gebunden werden. Da das duale Studium erhöhte Anforderungen an die Studenten hinsichtlich ihrer Belastbarkeit, Eigenorganisation und Motivation stellt, bekommen die Unternehmen nach erfolgreicher Ausbildung leistungsstarke und sofort einsetzbare Mitarbeiter, die keine lange Eingewöhnungszeit benötigen.

Fragen rund um Gesundheit?

Im Career Center in der Mensa am Zentralcampus der BTU Cottbus-Senftenberg berät Mike Hartwig von der Barmer Cottbus immer freitags von 9 bis 13 Uhr die Studierenden zu Fragen rund um die Krankenkasse. Bei einem Kaffee oder Keksen aus der Cafeteria nebenan dreht sich alles um Sozialversicherung, Gesundheit oder Bonuszahlungen. Egal ob Unfall oder Schwangerschaft – Mike Hartwig von der Barmer hilft weiter, und das für Studierende beispielsweise aus Indien, China und anderen Ländern auch auf Englisch.

Im Jahr 2009 wurde der Service gegründet, seitdem ist kurz vorm Wochenende direkt neben der Cafeteria immer viel los. Nicht nur Studierende, auch Mitarbeiter der BTU lassen sich hier beraten, die bei der Barmer versichert sind. „Häufig kommen auch Interessierte vorbei, die noch nicht bei der Barmer versichert sind“, berichtet Mike Hartwig. Die Vorteile der Krankenkasse gerade für Studierende lägen auf der Hand – so profitieren sie vom besonderen U30-Tarif, jährlichen Rückzahlungen bei anhaltender Gesundheit und der Tatsache, dass die Barmer bundesweit einheitliche Leistungen und Tarife anbietet. Natürlich kann man bei Mike Hartwig auch gleich einen Tarif abschließen. Das ist auf dem iPad möglich oder auf Papier – für die, die es klassisch mögen.

Sprechzeiten: freitags 9-13 Uhr

Career Center (Mensa Zentralcampus)

www.barmer.de

Grenzenlose Autarkie mit dem Wohnmobil – mit dem edrøm kein Problem!

German Linz, Ivo Gebhardt und Jeronimo Landauer lernten sich während ihres Studiums an der BTU Cottbus-Senftenberg kennen. Schnell fanden sie eine gemeinsame Leidenschaft: das Prinzip des Stirlingmotors. Bei diesem Motor findet die Verbrennung der Energieträger extern statt, sodass jeder beliebige Brennstoff verwendet werden kann. Lange Zeit tüftelten sie daran aus Spaß, bis ihnen klar wurde, dass sie damit große Märkte erschließen können. Mit Hilfe des EXIST-Gründungsstipendiums und der Gründungsberatung der BTU entwickelten sie den einzigartigen Generator edrøm, der sich die Vorteile von Stirlingmotoren zu Nutze macht. Ein Wohnmobil mit Frittenfett betreiben? Kein Problem für den edrøm. Wir sprachen mit dem Kopf des Dreiergespanns German Linz über einen elektrischen Traum, der schon bald in Erfüllung geht.

Was ist an Stirlingmotoren so besonders?

Ein Stirlingmotor wandelt Wärme in Strom um. Wo die Wärme herkommt und welcher Brennstoff dafür verwendet wird, spielt dabei gar keine Rolle. Die Verbrennung findet sozusagen extern statt. Man kann jeden Kraftstoff einsetzen, den man finden kann, solange er in gasförmiger oder flüssiger Form vorliegt. Vom Benzin über Campinggas und Rapsöl bis zum alten Frittenfett kann man alles hinein kippen. Man kann alle möglichen Abfallstoffe verwenden. Die Brennstoffe müssen nicht einmal genormt sein – höchstens gefiltert, damit im Frittenfett nicht noch eine Pommes mitschwimmt. Dazu kommt, dass der Stirlingmotor besonders leise ist, da es keine ständigen Explosionen gibt wie beim Otto- oder Dieselmotor.

All diese Vorteile kommen bei unserem edrøm Generator zum Tragen. Den einzigen Nachteil beim Stirlingmotor – die benötigte Aufwärmzeit – kompensieren wir mit einer Batterie, wie z.B. einer Bordbatterie im Campingfahrzeug. Von der Größe und dem Gewicht her lässt sich unser edrøm ungefähr mit einer Mikrowelle vergleichen, ein Griff ermöglicht eine leichtere Handhabung.

Welche Einsatzgebiete hat euer Generator edrøm?

Es geht um Stromerzeugung für alle möglichen netzfernen Anwendungen – also überall dort, wo es kein Stromnetz gibt, oder das Stromnetz zu schwer oder aufwändig zu erreichen ist. Verrückterweise ist das selbst in Deutschland an vielen Orten der Fall: zum Beispiel an Eisenbahnbrücken, an denen Schwingungsmessungen durchgeführt werden sollen oder an zukünftigen Windpark-Standorten, wo für ein paar Wochen eine Windgeschwindigkeitsmessstation zum Einsatz kommt. Weitere Anwendungen sind beispielsweise auch netzferne Beleuchtungen oder Sendemasten für Telekommunikation. Unser Einstiegsmarkt liegt jedoch ganz woanders. Es sind die Anwendungen in Freizeitmobilen, Wohnmobilen und Caravanen. In denen soll der edrøm fest verbaut werden. Während diese Mobile momentan eine Solaranlage auf dem Dach haben oder sich auf dem Campingplatz an den Netzstrom anstecken, hätten sie mit unserem Gerät eine höhere Autarkiezeit. So können sie mit einer 11 kg Gasflasche mehr als 3 Wochen in der Lieblingsbucht oder am Lieblingsberg stehen. Eine Solaranlage könnte dann noch als die perfekte Ergänzung dienen, denn beides lässt sich koppeln.

Wie seid ihr auf eure Idee gekommen?

Mein Mitgründer Ivo Gebhardt und ich studierten Maschinenbau mit Spezialisierung auf Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugtechnik an der BTU. Unser dritter Kompagnon Jeronimo ist Wirtschaftsingenieur. Wir waren während der Studienzeit vom Prinzip des Stirlingmotors fasziniert. Eine Weile tüftelten wir nur aus Spaß an dem Motor, weil wir das Prinzip cool fanden. Als ich später bei einem Brennstoffzellenhersteller arbeitete, merkte ich, dass es für das Prinzip des Stirlingmotors ganz viele Märkte gibt. Damit begann unser Weg zum edrøm.

Bei welchen Anwendungsbereichen stößt der edrøm an seine Leistungsgrenzen?

Für ein Einfamilienhaus würde der Generator gerade noch so reichen, für noch energieintensivere Anwendungen wäre er zu klein.

Wie ist der weitere Ablauf, bis euer Produkt auf den Markt kommt?

Das Existenzgründerstipendium EXIST finanziert uns erst einmal bis Ende März. Aktuell entwickeln wir den Prototypen, der im Oktober fertig sein soll. Dann führen wir mit unserem bevorzugten Wohnmobilhersteller Tests durch, um nach weiteren Überarbeitungen im November 2019 auf den Markt gehen zu können.

Inwiefern haben euch der Gründungsservice der BTU und das EXIST-Programm bei eurer Geschäftsidee unterstützt?

Das EXIST-Programm war vor allem in finanzieller Hinsicht eine große Unterstützung. Ohne das Programm wäre es für uns drei nicht möglich gewesen, unseren Job zu kündigen und in Vollzeit an unserem Projekt zu arbeiten. Der Gründungsservice der BTU hat uns bei der Beantragungskoordination des Programms geholfen. Die Hochschule selbst stellt uns Räumlichkeiten und Werkstätten zur Verfügung.

Wo soll sich euer Firmensitz mal befinden?

Auf jeden Fall in Südbrandenburg und eventuell in Cottbus, weil die Förderbedingungen hier hervorragend sind. Start-ups werden in unserer Region sehr schnell gesehen, weil es hier nicht so eine überhypte Szene gibt, wie beispielsweise in Berlin. Wir sind eines von nur wenigen Start-ups in Brandenburg – in Berlin existieren dagegen hunderte. Aus diesem Grund sollte man Brandenburg als Standort für das eigene Start-up auch unbedingt in Betracht ziehen, selbst wenn man nicht aus unserer Region kommt.

Die Lausitz befindet sich infolge des bundespolitisch eingeleiteten Kohleausstiegs mitten in der Strukturentwicklung. Seht ihr für euch als Brandenburger Gründer eine gewisse Verantwortung, positiv zum Gelingen des Wandels beizutragen?

Die Region zu stärken, ist auf jeden Fall ein Ziel von uns und für mich als gebürtiger Spreewälder ein besonderes Anliegen. Wir sehen in der Strukturentwicklung aber auch ganz rationale Chancen für uns: zum einen in der Hinsicht, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen, und zum anderen dahingehend, dass Zulieferer bereitwillig mit uns zusammenarbeiten. Tagebauzulieferer statten uns bereits heute mit Maschinenteilen und elektronischen Komponenten aus.

Ist euer Leben für euch irgendwie anders geworden, nachdem ihr eure Vollzeitstellen hingeworfen und stattdessen mit der Arbeit an eurem Projekt begonnen habt?

Klar lernt und sieht man viel als Angestellter. Gleichzeitig schaltet man aber auch den Kopf aus, sobald man Freizeit hat. Das passiert jetzt nicht mehr.

Jetzt habt ihr den ganzen Tag Freizeit?

(lacht) So ist es tatsächlich. Wir machen das, was wir gerne wollen, und das fühlt sich nicht nach Arbeit an. Trotzdem erreichen wir etwas.

Welche Bedeutung hat euer Name „edrøm“?

„Drøm“ bedeutet auf Norwegisch „Traum“ und „e“ steht für elektrischen Strom. Unser Generator ist sozusagen der elektrische Traum.

„Wir haben es in der Hand, den Strukturwandel zu gestalten.“

Die Lausitz war schon mehrfach gezwungen, sich anzupassen und immer wieder neu zu definieren. Dieser innovative Wandel ist nicht allein auf angewandte Hochtechnologien, Forschungsintensitäten oder Patente und Lizenzen beschränkt. Innovation zeigt sich insbesondere auch im Zusammenwirken der Akteure in einer Region und beispielsweise auch in einer Technischen Universität wie der BTU Cottbus-Senftenberg. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, den Transfer in die regionale Wirtschaft und Gesellschaft zu intensivieren. Wir sprachen mit Katrin Erb, Abteilungsleiterin des Wissens- und Technologietransfers der BTU über die Bedeutung von Transferprojekten für die Universität und die Lausitz.

Viele Themen sind heute deutlich innovationsgetriebener, Erfordernisse des Marktes ändern sich schnell. Welche Auswirkungen hat das auf Transferprojekte?

Die Transferthemen werden zunehmend umfangreicher und komplexer. Sie sind meist nicht nur technischer Natur, sondern auch technologischer. Zudem sind betriebswirtschaftliche Auswirkungen bis hin zu personellen Konsequenzen zu beachten. Bei angewandten Transferprojekten kommen auch Akzeptanzprobleme ins Spiel. Nicht zu vergessen sind die immer komplexer werdenden Anforderungen aus den Förderbedingungen und Gesetzgebungen. Sie machen es den Transferpartnern teilweise sehr schwer, an einem Projekt festzuhalten.

Wie viele Projekte mit Lausitzer Unternehmen gibt es aktuell ungefähr und welche sind ihrer Ansicht nach besonders interessant?

Es gibt sehr vielfältige Formen der Zusammenarbeit und interessant – insbesondere auch mit regionalem Blickwinkel – sind sie alle. Nur können wir hier keine Zahl benennen, da nicht alle Transferprojekte zentral erfasst werden. Erfreulich ist, dass auch sehr kleine Unternehmen den Kontakt zur BTU suchen und die BTU-Professorinnen und -Professoren ihrerseits das Innovationspotenzial der Betriebe vor Ort schätzen. Das ist nicht selbstverständlich, da die Wirtschaftsstruktur in unserer Region sehr kleinteilig geprägt ist und vielen Unternehmen Zeit, Kraft und Personal fehlt, um sich mit Forschungsfragen zu beschäftigen oder an Kooperationen mit einer Wissenschaftseinrichtung zu denken.

In welchem der vier profilgebenden Forschungsfelder der BTU finden die meisten Transferprojekte statt?

Mit den vier Forschungsfeldern ist die BTU thematisch sehr breit aufgestellt und wenn der Transferbegriff ebenso breit gefasst wird, kann man kaum einen Schwerpunkt ausmachen. Transfer begreifen wir als Wissens-, Technologie- und Personaltransfer. Dabei beziehen wir alle Akteure aus der Gesellschaft, der Politik und natürlich mit einem besonderen Fokus der Wirtschaft ein. Greift man den Technologietransfer heraus, betreuen wir in der Abteilung Technologie und Innovation die meisten Projekte mit der Fakultät Maschinenbau, Elektro- und Energiesysteme.

Gibt es an den Cottbuser Unistandorten tendenziell andere Themen für Transferprojekte, als am Senftenberger Standort?

Die Themen ergeben sich anhand der Fachgebiete. Regionale Betriebe der Metall- und Elektrobranche finden am Senftenberger und am Cottbuser Standort Ansprechpartner je nach fachlichem Fokus. Die Biotechnologie ist allerdings nur in Senftenberg zu finden und der Baubereich wiederum in Cottbus.

Ist der Wissens- und Technologietransfer für die BTU hinsichtlich des Profils und der Finanzen von zunehmender Bedeutung?

Die BTU hat eine eigene Transferstrategie und der Wissens- und Technologietransfer ist neben dem Studium und der Forschung eine der drei tragenden Säulen. Er hat also eine absolut zentrale Bedeutung für die Universität, die sich ihrer Aufgabe auch hinsichtlich des Strukturwandels in der Region durchaus bewusst ist. Wir setzen auf langfristige Kooperationsbeziehungen, auf die Arbeit in Netzwerken und arbeiten daran, dass die BTU als gleichberechtigte Partnerin in der Region wahrgenommen wird. Zudem haben wir Transferpaten für Kooperationsinteressierte installiert. Das sind sechs Professorinnen und Professoren, die für sechs besonders nachgefragte Fragestellungen schnell und sicher antworten können oder den richtigen Partner an der BTU vermitteln. In finanzieller Hinsicht ist insbesondere der Technologietransfer für Drittmitteleinnahmen aus Kooperationsprojekten interessant.

Welche Maßnahmen wollen Sie treffen, um ihn in den kommenden Jahren zu intensivieren?

Wir richten uns an unserer Transferstrategie aus: Der wechselseitige Austausch von Erkenntnissen zwischen Universität und Wirtschaft sowie Gesellschaft soll beschleunigt und über neue Transferwege und besseres Wissensmanagement befördert werden. Wir möchten als Wissensbrücke in die Lausitz wahrgenommen werden und arbeiten daran, Abläufe noch professioneller zu gestalten und die Transferprojekte an der BTU zu verknüpfen.

Ein wichtiges Projekt für die Intensivierung des Transfers ist der „Innovation Hub 13“, in dem sich die BTU und die TH Wildau zusammengeschlossen haben. Der Bund fördert es als Innovative Hochschule. In drei Themenfeldern – Leichtbau, Life Science, digitale Integration – werden neue Transferwege initiiert und erforscht. Kern sind Transfer-Scouts, die regionale Bedarfe aufnehmen, Problemlösungen aufzeigen und damit den Austausch zwischen den akademischen Einrichtungen und der Wirtschaft sowie der Gesellschaft intensivieren. Ganz aktuell sind wir dabei, eine Präsenzstelle der BTU im Regionalen Wachstumskern Spremberg zu installieren. Es geht im Wesentlichen darum, Leistungen und Angebote für Studium und Weiterbildung bekannter zu machen. Wir möchten vor Ort zu mehr Kontakten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft kommen.

Welche Rolle nimmt der Wissens- und Technologietransfer zwischen Lausitzer Unternehmen und der BTU für das Gelingen des Strukturwandels ein?

Zahlreiche Unternehmen müssen sich dem Strukturwandel in der Lausitz stellen und ganz neu orientieren. Das kann sich auf den Unternehmenszweck beziehen, auf das Produktportfolio oder auch neue Kunden- und Lieferbeziehungen. Wenn die BTU ein Kooperationspartner für diese Veränderungsprozesse wird, sind wir Mitgestalter des Strukturwandels und haben es gemeinsam mit den Lausitzer Unternehmen in der Hand, ihn positiv zu gestalten. Wir haben sehr leistungsstarke Fachgebiete, die häufig genau die Lösungen bieten können, nach denen die Unternehmen suchen.

Erschließen sich durch Transferprojekte für Studierende besondere Möglichkeiten in der Wirtschaft?

Studierende an der BTU können frühzeitig Praxiserfahrungen sammeln, dazu bieten wir in unserem Career Center mehrere Initiativen an. Der Klassiker sind Firmenexkursionen. Unter dem Markenzeichen „students on tour“ werden viermal im Jahr insgesamt 12 regionale Unternehmen besucht, jeweils passfähig zu den entsprechenden Studienrichtungen. Studierende erleben aber auch bei den Firmenpräsentationen an der BTU zahlreiche Unternehmen oder haben beim Projekt „Job Shadowing“ die Möglichkeit, einen Tag lang einen konkreten Betrieb genauer kennenzulernen. Zudem sind über konkrete Transferprojekte zwischen einem BTU-Professor und einem Unternehmen fast immer auch Studierende involviert, meist als studentische Hilfskräfte, aber auch bei der Integration der unternehmerischen Fragestellungen in die Lehre. Ein Vorteil bietet sich dabei insbesondere auch für die Betriebe. Sie lernen künftige Fachkräfte kennen, können sie frühzeitig an sich binden und davon überzeugen, dass hier in der Region gut zu arbeiten und zu leben ist. Unsere jährlich im Mai stattfindende Messe „campus-X-change“ ist mit über 80 Ausstellern die größte Recruitingmesse im Land Brandenburg. Den Termin 22. Mai 2019 kann man sich schon vormerken.

Wie kommt ein Transferprojekt eigentlich zustande? Geht die BTU auf die Wirtschaft zu oder ist der Trend umgekehrt?

Beides gleichermaßen. Wir selbst sind bei Veranstaltungen, Messen oder Events unterwegs und präsentieren das Transferpotenzial der BTU sowie die Kooperationsmöglichkeiten. Dabei ergeben sich Unternehmenskontakte, die wir in die BTU spiegeln. Nicht weniger umfangreich sind Anfragen aus der Wirtschaft direkt. Unternehmer rufen bei uns an und bitten um die Vermittlung eines Experten. Die fachliche Bandbreite ist sehr groß – von einem Problem beim Recycling über Oberflächenbeschichtungen, einer gewünschten Optimierung von Betriebsabläufen oder Fragestellungen aus der Arbeitspsychologie. Zudem werden die Transferscouts aus dem Projekt Innovation Hub 13 künftig mehr Kooperationswünsche einholen und in Unternehmen die drei für das Projekt definierten Themenfelder stärker präsentieren. Beim Personaltransfer ist es umgekehrt, hier sind es häufig Unternehmen, die auf die BTU zugehen, um Studierende zu werben.

Wo liegen die Grenzen für eine autonome Hochschule beim Zusammenwirken mit der Wirtschaft?

Nicht nur die BTU ist autonom; die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre ist im deutschen Grundgesetz als Grundrecht geschützt. Keinem Professor an der BTU – und auch an keiner anderen Hochschule in Deutschland – kann vorgeschrieben werden, mit wem, wie intensiv und in welchen Fachthemen er mit der Wirtschaft kooperiert. Oder ob die Wirtschaft als Kooperationspartner überhaupt aus der Region sein soll. Wir setzen hier ausschließlich auf die Motivation der BTU-Mitglieder, sich für die Lausitz als ihre berufliche Heimat einzusetzen. Und letztlich auch über die Motivation einer regional verankerten Hochschule, die den Transfer in die Wirtschaft vor Ort und in die Gesellschaft in ihrer Hochschulpolitik als tragende Säule ihrer Arbeit definiert hat.

„Ich kann noch gar nicht begreifen, dass ich selbstständig bin.“

Anuugin Anna Dolores Schendel (Annie) ist ausgebildete gestaltungstechnische Assistentin und fortan die neue Anlaufstelle in Forst, wenn es um Grafik, Fotografie und Videoproduktion geht. Sie gründete kürzlich ihr Grafikbüro „JimProd.“. Im Interview erzählte uns die Jungunternehmerin von ihrem Weg zum eigenen Unternehmen.

Annie, beschreibe zunächst deinen beruflichen Werdegang und wie sich deine Affinität zur Medienproduktion entwickelt hat.

Schon als Kind hatte ich einen ideenreichen Kopf und war während meiner Schulzeit für meine Kreativität bekannt. Also setzte ich mir früh das Ziel, später mal in dieser Richtung einen Beruf zu finden. Nach meinem erfolgreichen Abitur bin ich dann der Medienschule Babelsberg beigetreten, um eine Ausbildung zur staatlich geprüften gestaltungstechnischen Assistentin zu absolvieren.

Die Zeit war schön, aber irgendwann haben mich Zweifel eingeholt, ob das kreative Mediengeschäft überhaupt eine Zukunftsperspektive bietet. Ich hielt es für unglaublich schwierig, einen tollen Arbeitsplatz in diesem Bereich zu finden. Den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, habe ich mir in dieser Zeit nicht zugetraut.

Also habe ich nach meinem Abschluss an der Medienschule eine weitere Ausbildung zur Handelsfachwirtin begonnen, in der Hoffnung, einen sicheren Arbeitsplatz in der Tasche zu haben. Nur leider hat mich diese Ausbildung nicht glücklich gemacht und mir wurde immer bewusster, dass das nicht die Richtung ist, in die ich in meinem Leben gehen will.

Es fand ein gewisser Lernprozess statt und ich habe in der Zeit viel über mich und meine Zukunft nachgedacht. Dabei wurde die Wunschvorstellung von etwas ganz Eigenem immer präsenter. Durch Zufall habe ich in meiner Freizeit angefangen, an einem kreativen marketingorientierten Projekt zu arbeiten und das war die Zeit, in der ich auch nach langer Pause gemerkt habe, dass mein Herz für die Kreativität schlägt und ich dahingehend meinen beruflichen Weg finden will.

Wann und wie kamst du auf die Idee, den Schritt in Selbständigkeit zu wagen?

Während meiner Ausbildung zur Handelsfachwirtin hatte ich Arbeitskollegen, die längst das Träumen aufgegeben haben oder selbst nicht glücklich mit ihrer Arbeitssituation waren. Gleichzeitig hatten sie das Gefühl, dass ihnen keine andere Wahl bleibt, als einer Tätigkeit nachzugehen, die sie nicht erfüllt. So sollte es aber bei mir nicht sein! Meine wahre Leidenschaft – das Grafikdesign – zum Beruf zu machen, wurde mein größter Wunsch!

Wie hat dir die Zusammenarbeit mit der Zukunft Lausitz gefallen?

Die Zeit bei der Zukunft Lausitz war großartig! Mir wurde das Projekt von einer Bekannten empfohlen und ich habe genau den Input bekommen, den ich gebraucht habe. Ich lernte dort sehr viel Wertvolles, was sich als unglaublich hilfreich für meine Selbstständigkeit erwies. Außerdem lernte ich tolle Menschen kennen. Die Zukunft Lausitz hat mir eine Menge Mut gemacht und ich bin überwältigt von dem Angebot, das schon vielen Menschen geholfen hat, ihre Träume zu verwirklichen.

Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen – wo siehst du dich in 5 bzw. 10 Jahren?

Die Frage ist wirklich nicht so leicht zu beantworten, da ich aktuell noch gar nicht begreifen kann, dass ich jetzt wirklich selbständig bin. So viele Sachen haben sich anders entwickelt, als ich es mir vor langer Zeit mal vorgestellt habe. Aber ich bin überglücklich darüber. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich bis dahin ein stabiles und erfolgreiches Unternehmen aufgebaut habe und mein Wissen weiter ausbauen konnte, mit dem ich meine Arbeit ständig weiterentwickeln kann.

JimProd.

Grafik, Fotografie & Videoproduktion

Inh. Anuugin Anna Dolores Schendel

Cottbuser Straße 57, 03149 Forst

T 0176 / 73882333

www.jimprod.net

LWG: Ausgezeichnete Ausbildung

Seit 2016 verleiht die Industrie- und Handelskammer Cottbus ihr Siegel für exzellente Ausbildungsqualität. Damit werden Betriebe in der Lausitz gewürdigt, die sich in Sachen Ausbildungsbedingungen, Lehrinhalte und dem Drumherum in besonderem Maße für den Nachwuchs der Region engagieren. Einer der bisherigen Preisträger: die LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG. Wir forschten nach, ob die Ausbildungsqualität bei dem Trink- und Abwasserdienstleister nach wie vor Spitze ist – und sprachen dafür mit dem neuen Auszubildenden Tobias Kunze. Der 18-jährige angehende Anlagenmechaniker startete am 1.9. mit seiner Lehre bei der LWG.

Warum hast du dich für die LWG entschieden?

Mein Bruder hat schon 2017 seine Ausbildung bei der LWG begonnen und mir empfohlen, mich neben anderen Firmen auch hier zu bewerben. Das habe ich getan und hatte am Ende mehrere Zusagen. Ich habe mich dann aber bewusst für die LWG entschieden, weil mein Bruder nur Gutes berichten kann.

Wie ist dein erster Eindruck von der LWG als Ausbildungsbetrieb?

Ausgezeichnet! Bei einer Führung durch das Unternehmen konnte ich bereits interessante Einblicke gewinnen. Was mir als erstes auffiel, war neben dem sauberen Umfeld und den vorbildlichen Arbeitsschutzmaßnahmen der lockere und freundliche Umgang unter den Kollegen.

Welche Ausbildungsinhalte stehen dir in den kommenden Jahren bevor?

Während meiner dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Anlagenmechaniker in der Instandhaltung werde ich verschiedene Lehrgänge besuchen sowie im Rohrleitungsbau, in der Anlagenbedienung und Wartung eingesetzt werden. Im ersten Jahr erwartet mich erst einmal viel Feilarbeit, aber mir gefällt das, da ich noch nie so der Schreibtischtyp war und gerne handwerklich arbeite.

Würdest du angehenden Azubis die LWG empfehlen?

Definitiv! Und ich selbst hoffe, dass ich nach meiner Ausbildung übernommen werde – ich würde der LWG auf jeden Fall treu bleiben!

Mehr Infos unter:

Going Under

Die echten Namen: Kenny & Jack

Geburtsdaten: Jack: 21.09.2000, Kenny: 30.10.1997

Geburtsorte: Jack: Forst, Kenny: Frankfurt (Oder)

Berufe: Jack: auf Ausbildungssuche, Kenny: Auszubildender Mediengestalter Bild und Ton

Lieblingsbands: Jack: Architects, The Gost Inside, Kenny: Architects, Bring Me The Horizon

Lieblingsalben: Jack: Lost Forever // Lost Together (Architects) & Runes (Bury Tomorrow), Kenny: All Our Gods Have Abandoned (Architects) & Sempiternal (Bring Me The Horizon)

Lieblingsgetränk an der Bar: Jack: Cuba Libre, Kenny: Mojito

Lieblingsmusik im Auto: Beide: Metalcore

Lieblingsmusik in der Dusche: Jack: Ich singe lieber selbst, Kenny: Pop & Punk

Was macht eure Band aus?

Beide: DIY-Mentalität! Wir kombinieren vieles miteinander und geben uns nie gleich zufrieden.

Wie sammelt ihr Inspirationen für eure Songs?

Jack: Viele andere Musikgenres hören und auch mal zocken.

Kenny: Nicht immer nur Metal hören und über die Vergangenheit nachdenken.

Welche Rituale habt ihr vor/während/nach dem Proben?

Beide: Einkaufen gehen, etwas trinken und dämlich quatschen.

Wenn ihr für den Rest eures Lebens nur noch eine Konzertlocation besuchen dürftet, welche wäre es und warum?

Jack: Definitiv Huxleys Neue Welt, weil ich dort das erste Mal die Architects gesehen habe.

Kenny: Für mich ist es die Columbiahalle, weil ich da so viele tolle Konzerte erlebt habe.

Nächste Releases:

Bloodmoon (Single) & ERASE (erstes Album im Oktober)

Facebook: Going Under

YouTube: Going Under

Instagram: wearegoingunder

„Die Zukunft gab mir Mut und Kraft“

Laut einer Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn stehen zwischen 2018 und 2022 ganze 150.000 Unternehmen in Deutschlands zur Übergabe an. Allein die IHK Cottbus listet in der Unternehmensbörse mehrere dutzend Nachfolgegesuche und -angebote. Eine aktuelle Unternehmensübernahme gab es am Cottbuser Altmarkt in der Sandower Straße 3. Anett Tschorn übernahm vor Kurzem das Geschäft „Haft und Wolle“ von ihrer damaligen Chefin und guten Freundin. Wie sie mit den neuen Herausforderungen der Geschäftsführung klarkommt und die Gründungswerkstatt Zukunft Lausitz sie bei der Übernahme unterstützte, erfuhren wir im Interview.

Wie möchtest du dein Unternehmen in den nächsten zwei Jahren weiterentwickeln?

Ich möchte weiterhin viele Kunden mit meinen schönen Waren begeistern. Da der Laden nun hauptsächlich auf meine Kreativität angewiesen ist, bin ich auf jeder Messe auf der Suche nach Neuigkeiten!

Konntest du persönlich an den neuen Aufgaben und Herausforderungen der Geschäftsführung wachsen?

Ja! Ich manage jetzt allein die Einkäufe und die Buchführung. Natürlich muss ich auch die Rechnungen allein und auch pünktlich bezahlen, was eine große Verantwortung mit sich bringt. Aber ich bin überzeugt, dass man nur an neuen Herausforderungen und Aufgaben wachsen kann!

In welchen Punkten hat dich die Gründungswerkstatt Zukunft Lausitz unterstützt?

Allein schon der Gedanke, so ein Geschäft selber zu führen, bereitete mir Bauchschmerzen. Ich war mir nicht sicher, ob ich dem gewachsen bin. Dann kam mein Erstgespräch mit der Zukunft Lausitz und mir wurde die Angst genommen. Ich wusste: Fortan habe ich die Zukunft Lausitz in allen Fragen hinter mir. Sie gab mir Mut und Kraft. Ich brauchte einen starken Partner, denn eine Geschäftsführung bringt eben eine große Verantwortung mit sich – auch gegenüber meiner Tochter. Darüber hinaus half mir die Zukunft Lausitz bei der Beantragung eines Ladenkredits.

Was man bei der Gründungswerkstatt Zukunft Lausitz noch alles machen kann und wie sie auch bei Unternehmensgründungen weiterhilft, erfahrt ihr unter: