joko

Ukraine-Krieg

Es herrscht Krieg – und das nur zwei Länder von uns entfernt.

Die Krise zwischen Ukraine und Russland ist momentan wohl das Thema Nummer eins und füllt aktuell die Nachrichtenkanäle. Wir können euch zwar nicht dementsprechend auf dem Laufenden halten, wollen das Ganze aber trotzdem mal anschneiden.

Ursprung des Konflikts

Um den Anfang der Auseinandersetzung zu bestimmen, lohnt sich ein tieferer Blick in die Vergangenheit. Was Putin mit dem Krieg unter anderem erreichen will, ist Russland wieder als internationale Großmacht zu etablieren. Dessen Blütezeit war während des Kalten Krieges von 1947 bis 1989, wo man mit der USA um die weltweite Vormacht stritt.

Der Name „Kalt“ kam aber daher, dass es keine direkten Kampfhandlungen gegeneinander gab. Man versuchte viel eher, den Konkurrenten politisch, technisch, wirtschaftlich und militärisch zu überbieten. Dafür strebten beide Staaten danach, ihren Einfluss auch auf andere Länder auszudehnen.

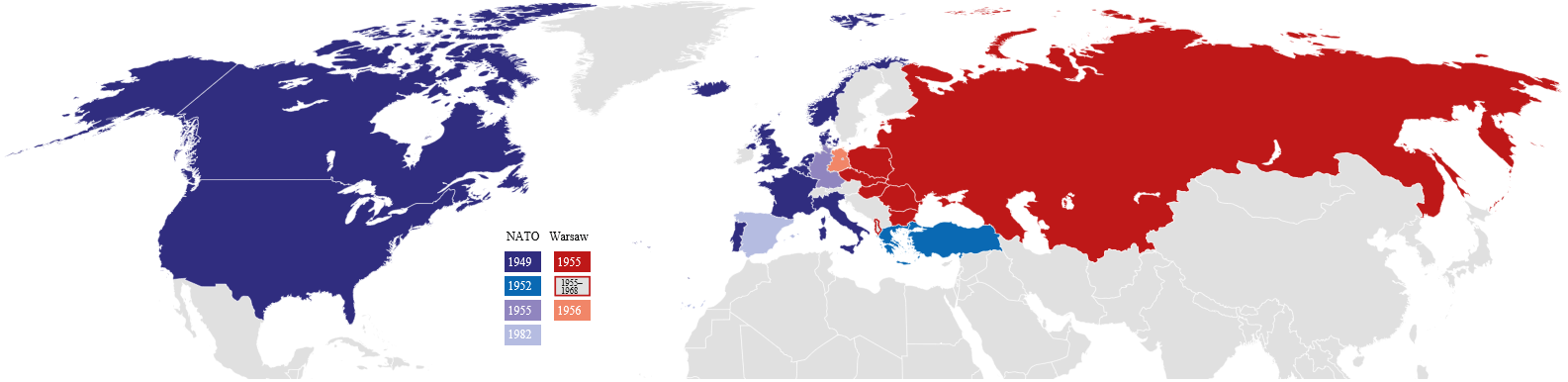

So etablierte sich im Westen die NATO und im Osten der Warschauer Pakt, weswegen die Zeit heute auch als Ost-West-Konflikt bezeichnet wird. Am Ende zerbrachen 1991 sowohl Sowjetunion als auch der Warschauer Pakt, und dessen Mitgliedsstaaten strebten nach Unabhängigkeit.

Präsident Wladimir Putin sieht den Zusammenbruch der Sowjetunion nämlich als „größte geopolitische Katastrophe des vergangenen Jahrhunderts“ und will das am liebsten rückgängig machen. Deshalb versuchte er auch die NATO aus Osteuropa zu verdrängen, besonders aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.

NATO-Beitritte in Europa (Patrickneil,, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons)

Annexion der Krim 2013/14

Die aktuelle Auseinandersetzung blickt auf eine jahrelange Historie zurück, welche aber auf die Dauer deutlich weniger Medienpräsenz hatte. Zumindest abgesehen von Ereignissen auf der Halbinsel Krim.

Nachdem nämlich Ende 2013 die ukrainische Regierung ein Assoziierungsabkommen mit der EU stoppte, stürzte dies das Land in eine tiefe Krise. Während sich der Westen des Landes eine stärkere Beziehung mit der EU wünschte, bevorzugte Präsident Viktor Janukowitsch die Annäherung an Russland. Landesweite und monatelange Proteste führten zwar zu seiner Amtsenthebung und einer Übergangsregierung, damit endeten die Probleme aber nicht. Nun gingen nämlich sowohl Gegner, als auch Befürworter eben jener Übergangsregierung auf die Straße.

Das Gleiche geschah auf der Halbinsel Krim, die dann am 27. Februar 2014 von sogenannten „grünen Männchen“ besetzt wurde. Russische Spezialtruppen ohne Rang- und Hoheitszeichen kontrollierten schon bald selbst das Gebäude der Regionalregierung und dort wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Politiker Sergej Aksjonow von der Partei „Russische Einheit“ zum neuen Regierungschef gewählt. Das neue Regionalparlament beschloss am 6. März 2014 den Anschluss an die Russische Föderation und zehn Tage später sollte in einem Referendum die Bevölkerung entscheiden.

Einnahme von öffentlichen Einrichtungen auf der Krim durch die „grünen Männchen“ (Anton Holoborodko (Антон Голобородько), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)

Unruhen im Land

Seit den Ereignissen auf der Krim gibt es also schon klare Anzeichen, die auf die heutige Situation hindeuten konnten. Und die vermehrten sich in der Zwischenzeit, so kommt es im Osten der Ukraine seither zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen prorussischen Separatisten und dem ukrainischen Militär. Selbst die eindeutige Präsidentschaftswahl von Petro Poroschenko am 25. Mai 2014 brachte keine Ruhe, stattdessen löste der Abschuss eines Passagierflugzeugs mit 298 Opfern am 17. Juli 2014 international Bestürzung aus. So wurde auch ein internationales Untersuchungsteam ausgesandt, welches zu dem Schluss kam, dass die Waffe einer russischen Militärbrigade angehöre. Diese wiesen allerdings alle Schuld von sich und machten die Ukraine verantwortlich.

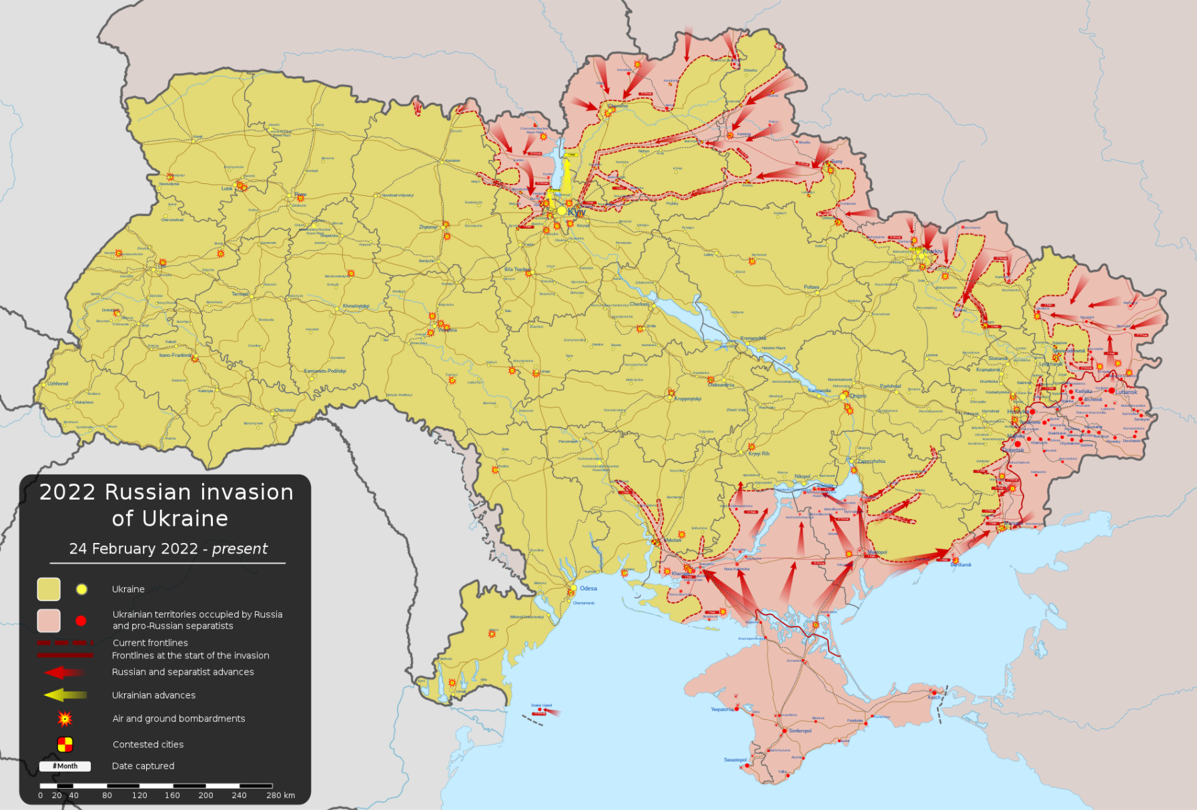

Spaltung?

Die ukrainischen Parlamentswahlen im Oktober 2014 gewannen dann zwar deutlich die westlich orientierten Parteien, was allerdings von den prorussischen Separatisten abgelehnt wurde. Also gestalteten diese im November desselben Jahres einfach ihre eigenen Wahlen in den Regionen Donezk und Lugansk, welche sie als eigene „Volksrepubliken“ bezeichneten. Allerdings traten keine Oppositionsparteien an, man konnte nur aus prorussischen Kandidaten wählen. Mit der „Vereinbarung von Minsk“ im Herbst 2014 und „Minsk II“ im Februar 2015 wurden zwar Waffenruhen beschlossen – bis heute kam es aber immer wieder zu Kampfhandlungen, sodass laut UN-Angaben bis 2021 mehr als 13.000 Menschen ums Leben kamen und ein Großteil der Infrastruktur in Donezk, Lugansk und Gorlowka zerstört wurde.

Lage der selbsterklärten Volksrepubliken Lugansk (rechts) und Donezk (links) in der Ukraine.

Quellen: Ivasykus, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons / Rechts: Pogo91, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Mit einem Aufgebot von 150.000 Soldaten und militärischer Ausrüstung an der Grenze zur Ukraine, welche sich schon seit dem März 2021 positionieren, ließ Russland schon lange vor dem Beginn des Konflikts eine Invasion vermuten. Diese bestritten dies allerdings lange, forderten von Seiten der NATO und USA sogar Sicherheitsgarantien und den Stopp der Osterweiterung. Trotz mehrerer Wochen scheiterten jedoch alle diplomatischen Versuche und am 24. Februar 2022 startete Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Putin: „Kein Krieg, sondern eine 'Sondermilitäroperation'”

Zu Kriegsbeginn war dies die Bezeichnung des russischen Präsidenten für die aktuelle Situation. In einer halbstündigen Ansprache im Staatsfernsehen erklärte er die Hintergründe des Konflikts. So soll er auch die ersten zwanzig Minuten der USA, dem „Imperium der Lügen“, gewidmet haben. Diese beanspruchen aus seiner Sicht die Weltherrschaft und nutzen die NATO als Mittel der Außenpolitik in Kombination mit einer Osterweiterung. Auf ehemals sowjetischem Staatsgebiet würde nun ein „Anti-Russland“ geschaffen werden, welches von der NATO mit Waffen aufgerüstet wird. Das ukrainische „Marionettenregime“ unterstütze rechtsextreme und nationalsozialistische Kräfte, wodurch es an ihm liegt, Völkermord in den von ihm am 21. Februar 2022 anerkannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk zu verhindern. Russland handele also im Sinne der Demilitarisierung und Denazifizierung in der Ukraine.

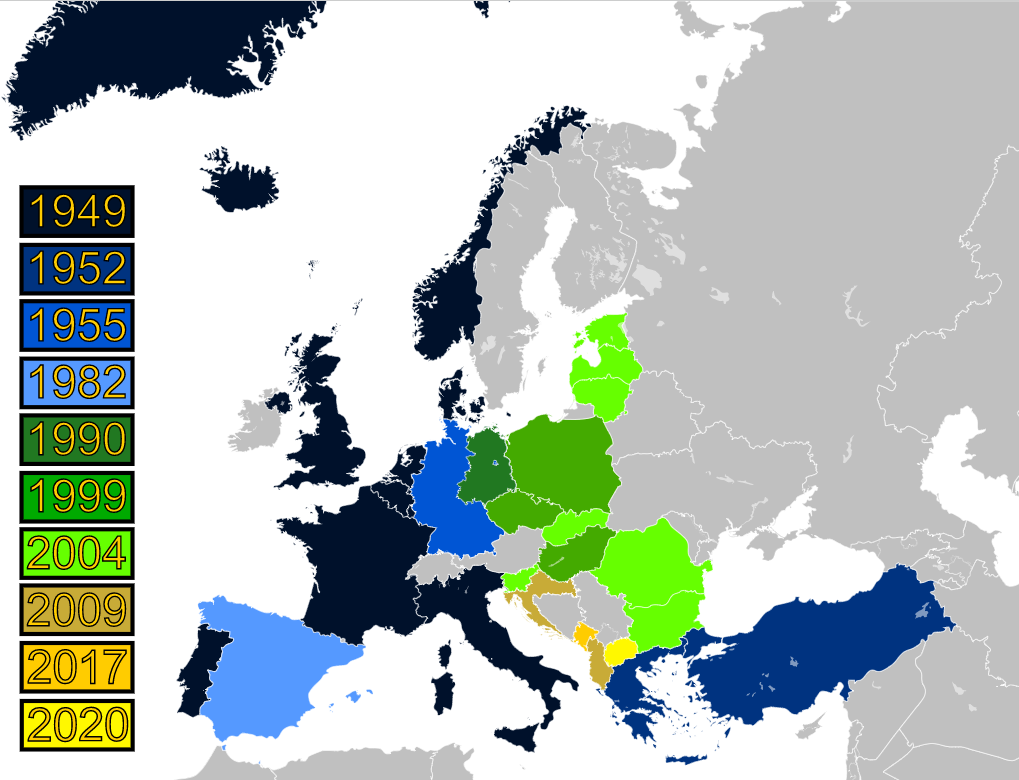

Momentane Lage - Stand 15. März

Militärische Lage am 16. März (Viewsridge, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

Wir berichten trocken über die Situation des Krieges, deswegen sollte man einfach mal einen Blick in die Nachrichten werfen. Bilder von zerbombten Wohngebieten und wichtigen humanitären Anlagen machen einem erst bewusst, dass dort Zustände herrschen, die rein mit den Worten „Verletzung des Völkerrechts“ nicht ausreichend beschrieben werden können.

Das russische Militär ist weiterhin dabei, ihre Angriffe auf wichtige Städte fortzusetzen. Die Hauptstadt Kiew sei schon fast komplett umzingelt, wo nach wie vor die Hälfte der einst 3 Millionen Einwohner ausharrt und die Verteidigung plant.

Trotz der extremen Situation scheint die Bevölkerung weiterhin fest entschlossen, Widerstand zu leisten, während auf der Seite Russlands das Vorrücken langsam, aber trotzdem stetig ist. Derweil kam es aber in vielen Städten zur Zerstörung von Wohngebieten, wichtiger Infrastruktur und sogar Krankenhäusern durch Raketen.

Ein Beispiel wäre hier von der oft berichteten Stadt Mariupol, wo eine Versorgung mit Nahrung und Wasser komplett zusammengebrochen sei und die Menschen um ihr Überleben kämpfen, da auch die humanitären Hilfslieferungen noch deutlich entfernt sind. Im ganzen Land kommen immer wieder Evakuierungskorridore zustande, die Umsetzung ist aber weiterhin schleppend.

So kam es bisher laut UN-Menschenrechtsbüros auch zu Hunderten zivilen Opfern und über Tausend Todesfällen unter Soldaten, allein auf der Seite der Ukraine. Hier ist es aber sehr schwer Zahlen zu finden, welche die reale Situation widerspiegeln.

Die aktuelle Hoffnung sind Friedensverhandlungen, welche weiterhin im Online-Format fortgesetzt werden würden und deren Zustand aber schwer einzuschätzen ist. Der ukrainische Präsident Selenskyj beschreibt sie als „schwierig und zäh“, sieht aber schon Fortschritte im Vergleich zum Beginn.

Militärische Unterstützung

Nur zwei Länder von uns entfernt herrscht Krieg, also eigentlich mitten in Europa. Experten gehen davon aus, dass Putin mit seinem Angriff auf die Ukraine auch der Demokratie einen Schlag versetzen will – und so auch eine Nachricht an die westliche Welt senden möchte.

Trotzdem bleibt ein militärischer Eingriff aus NATO-Sicht ausgeschlossen, denn dann würde die Lage drohen zu eskalieren. Ist sie das nicht schon?

Putin selbst hat ganz offen gedroht, „dass ein direkter Angriff auf unser Land zu einer Zerschlagung und schrecklichen Folgen für jeden potenziellen Angreifer führen wird”, mit der Betonung Russland sei weiterhin eine der weltweit mächtigsten Atommächte. Das stimmt auch, mit rund 6255 Sprengköpfen liegt Russland in Sachen Atomraketen weltweit sogar auf Platz eins. Zudem bereiten weitere moderne Waffensysteme, wie die Moskauer Hyperschallrakete “Zirkion” mit 10.000 km/h, Sorgen.

Von einem Einsatz solcher Maßnahmen sei man aber noch weit entfernt, schließlich unterstützt man die Ukraine seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 zwar beim Ausbilden von Streitkräften und liefert momentan Waffen, Luftabwehrraketen, Kleinwaffen und weitere Ausrüstung, greift aber nicht direkt ein.

So versucht man also, die bereits eskalierte Lage vor einer weiteren Verschärfung zu schützen, was auch die erhöhten NATO-Defensivmaßnahmen in Osteuropa zur Folge hat. Überall wird die Truppenpräsenz erhöht, schließlich ist die NATO ein Verteidigungsbündnis, was sofortige Unterstützung beim Angriff auf ein Verbündetes Land erfordert. Ein solches ist die Ukraine aber nicht, also heißt es erstmal mit gezückten Waffen beobachten – und ein anderes Maßnahmenpakt schnüren.

Sanktionen

Während ein militärischer Eingriff in den Krieg undenkbar ist, sind es Sanktionen, welche Russland Einhalt gebieten sollen. Das bedeutet vor allem wirtschaftliche Maßnahmen, welche ihre Wirkung nicht verfehlen sollen, aber auch auf alle Beteiligten zurückfallen können.

Vor allem Europa ist stark mit Russland verbunden, denn während russische Lieferungen zwei Drittel des Warenaustausches ausmachen und insbesondere Rohöl, Ölprodukte und Gas wichtig für unsere Energieversorgung sind, ist Russland auch ein großer Absatzmarkt und der weltweit größte Getreideexporteur.

Trotzdem hat man sich dazu durchgerungen, in den verschiedensten Bereichen Russland wirtschaftlich abzuschotten. Dabei wären wohl die härtesten Sanktionen der Ausschluss vom internationalen Zahlungssystem SWIFT in Kombination mit dem Einfrieren von russischen Vermögenswerten im Ausland, was 70 Prozent des russischen Bankenmarktes und wichtige Unternehmen betrifft, sowie das Einstellen von Energieimporten. Wie weit die Maßnahmen reichen, sieht man beispielsweise am Ausschluss von russischen Sportlern, Hymnen und Flaggen von internationalen Sportwettbewerben.

Sieger – Verlierer?!

Die Nachrichtenlage ist momentan nicht komplett transparent und ein Ende des Krieges zeichnet sich erst recht noch nicht ab. Über mögliche Ausgänge kann man nur spekulieren. Unserer Meinung nach ist es aber unwahrscheinlich, dass sich Putin nur mit der „Verteidigung des russischen Volkes in den neuen Volksrepubliken Luhansk und Donezk” zufrieden gibt. Putins Ziel ist nach wie vor, die NATO-Osterweiterung zu stoppen und ohne eine komplette politische Kontrolle der Ukraine würde sich diese im Nachhinein stark westlich orientieren, also genau das Gegenteil bewirken.

Zwar gibt es immer wieder Berichte über die langsamen Fortschritte der russischen Truppen, aber am Ende muss gesagt werden, dass die meisten Experten deren Niederlage im Angesicht der militärischen Überlegenheit für unwahrscheinlich ansehen. Auf Unterstützung von Seiten der NATO kann weiterhin nur in Form von Waffenlieferungen und weiterer nicht-militärischer Form gehofft werden. Die einzige Hoffnung der Ukrainer bleibt also eigentlich, dass die weltweiten Sanktionen und ein langes Hinziehen des Krieges Russland so ökonomisch schädigen, dass Putin von innen heraus an Macht verliert.

Aber gerade eine Verlängerung des Krieges würde das Land auch extrem leiden lassen. Man kann nur weiterhin auf Friedensverhandlungen hoffen und egal wie es ausgeht, die Menschen vor Ort müssen leiden.

Flüchtlingshilfe

Fliehende Menschen gibt es durch die bewaffneten Konflikte in einem Umfang, der in diesem Jahrhundert seinesgleichen sucht. Während es Männern zwischen 18 und 60 verboten ist, das Land zu verlassen – sie sollen dem ukrainischen Militär beistehen – sind es vor allem Frauen und Kinder, die versuchen, den Geschehen zu entkommen. Innerhalb von wenigen Tagen nach Kriegsbeginn waren es eine Millionen, mittlerweile hat sich die Zahl verdreifacht.

Nach einem Vergleich von Tschetschenien, wo ein Viertel der Bevölkerung vertrieben wurde, schätzen Migrationsforscher mit insgesamt zehn Millionen Flüchtlingen.

Das sind zwar immense Zahlen, über eine Sache kann man sich aber freuen und das ist die Anteilnahme von Unbeteiligten auf der ganzen Welt, die mit der Menge an Hilfemaßnahmen überraschen.

Hier ein Live-Ticker zur Flüchtlingssituation und Spendenmöglichkeiten.

Auswirkungen

Hier in Deutschland beginnt man schon bei den Spritpreisen zu ächzen und mit den Strompreisen wird es ähnlich sein. Schließlich bezieht Deutschland 50 % der verbrauchten Steinkohle, 30 % des Erdöls und 55 % des Erdgases von Russland. Dieses sollte übrigens Brückentechnologie bei der Energiewende sein und dieses Jahr waren mit dem Atomausstieg auch ein Abschalten von 13 % der momentanen Stromversorgung geplant. Und nun wird wie in vielen weiteren NATO-Ländern das Geld in die Aufrüstung gesteckt – 100 Milliarden Euro, um die Bundeswehr der Situation entsprechend auf die Zukunft vorzubereiten.

International sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Hier greifen zwar auch ähnliche wirtschaftliche Defizite, aber ein noch deutlich größeres Problem – der Hunger. Russland und Ukraine machen ein Viertel der internationalen Getreideexporte aus, welche demnach nun größtenteils eingestellt wurden. Und darunter leiden wiederum völlig unbeteiligte, wie Entwicklungsländer in Afrika. Dort könnte dann ein Mangel an Nahrung schnell wieder zu eigenen Konflikten führen.

Und das sind nur einige der herausgegriffenen Folgen, denn die politischen, sozialen und wirtschaftliche Folgen eines bewaffneten Konflikts mit diesen Ausmaßen kann man im kompletten Ausmaß kaum erfassen. Man sollte sich aber bewusst machen, dass sie verheerend sind.

Erst Klimawandel, dann Corona und nun der Ukraine-Krieg. Die letzten Jahre jagte ein großes Thema das nächste und das neue droht das vorhergehende oft zu überschatten. Wichtig ist es aber, dass uns alles zukünftig weiterhin beeinflussen wird und darum muss man sich weiterhin über die Lage informieren und wenn möglich auch andere aufklären.

Eine noch direktere Maßnahme der Hilfe wäre, weiter oben unter dem Thema Flüchtlingshilfe die Option zum Spenden zu nutzen, egal ob es direkte Finanzierungshilfen oder Hilfsgüter und das Angebot einer Notunterkunft sind.

lauter.leute: Mal eben Leben

Echter Name: Martin Bremer

Geburtsdatum: 01.04.1989

Geburtsort: Guben

Beruf: Freiberuflicher Künstler (Fotograf und Texter)

Lieblingsort: Südostasien (Malaysia)

Lieblingsgetränk: kaltes stilles Wasser

Lieblingsmusik: Psytrance und DnB

Letzter Song auf Spotify: DER LETZTE SONG – KUMMER/Fred Rabe

Welcher Superheld wärst du gern?

Batman, da er der einzige Superheld ist, der keine Superkraft hat. Er ist ein normaler Mensch, der sich für seine Mitmenschen aufopfert und diese niemals aufgibt. Er zeigt, dass Willensstärke und die Zuversicht, dass am Ende alles gut wird, auch wirklich dazu führt. Batman, wie er in der Christopher Nolan Trilogie verfilmt wurde, ist in gewisser Weise ein Vorbild für mich.

Welche Eigenschaften schätzt du an anderen am meisten?

Nach allem, was mir in meinem bisherigen Leben so passiert ist, definitiv Ehrlichkeit und Kommunikationsfähigkeit. Wenn ich mit anderen über tiefgründige Themen sprechen kann und sie ehrlich zu mir sind, fühle ich mich am wohlsten. Da zählt wohl auch die Fähigkeit dazu, gut zuhören zu können. Das schätze ich auch sehr.

Was magst du an der Lausitz – und was kannst du gar nicht leiden?

Ich mag die Nähe zu anderen Großstädten wie Leipzig, Dresden und Berlin. Die flache Landschaft lässt sich gut zum Inlineskaten nutzen. Auch die vielen Seen sind eine tolle Sache. Nicht zu vergessen: der Spreewald.

Speziell in Cottbus verstehe ich nicht so ganz, warum man schief angeguckt wird, wenn man mal grinsend durch die Stadt läuft. Es scheinen viele Menschen in einem gewissen Trott gefangen zu sein. Das finde ich oft schade.

Wie stellst du dir deine Heimatstadt in 2030 vor?

Die Vorstellung ist vielmehr ein Gefühl. Ich wünsche mir, dass ich mich wohlfühle in Cottbus. Dazu gehören kreative Menschen, ein vielseitiges kulturelles Angebot und eine entspannte Atmosphäre untereinander. Das ist in großen Teilen ja auch schon vorhanden. Wünschenswert wären vielleicht auch besser ausgebaute Straßen und Fahrradwege. Das ist ja derzeit wirklich der Horror.

Welches Fotomotiv ist für dich „typisch Cottbus“?

Als erstes fällt mir da der Spremberger Turm ein. Er bildet nun mal das Zentrum der Stadt und leuchtet sowohl tagsüber als auch nachts in einem besonderen Rot. Ab und zu steige ich auch ganz nach oben und überblicke für eine Weile die Stadt. Das ist mir ein willkommener Perspektivwechsel.

Was braucht ein Fotomotiv für dich, um zu deinen Favorites zu gehören?

Mich reizt Landschaft u.a. eher weniger. Tatsächlich finde ich es viel interessanter, einen Menschen in seinen verletzlichen Momenten festzuhalten. In einem Augenblick, in dem ein bestimmter Gedanke oder ein bestimmtes Gefühl sichtbar wird durch seine Mimik. Dafür braucht es eine Menge Know-how, einen guten Draht zu der Person und eine Kamera, die im richtigen Moment auslöst.

Wie hinterlässt du – abseits vom Fotografieren – deine Spuren in der Welt?

Ich packe meine Gedanken und Gefühle in Texte und Bücher, aber anstatt meine Spuren zu hinterlassen, möchte ich lieber darauf achten, dass ich die Zeit im Hier und Jetzt nutze. Alles andere kommt dann von alleine.

Instagram: @mal_eben_leben

www.malebenleben.com

lauter.leute: cynthia.nck

Echter Name: Cynthia Noack

Geburtsdatum: 28.08.1997

Geburtsort: Bad Muskau

Beruf: bisher: Marketing + Design, ab April: Smoothie Bar-Gründerin in NJ, USA

Lieblingsort: USA

Lieblingsgetränk: Diet Coke

Lieblingsmusik: alles, was gute Laune macht :)

Letzter Song auf Spotify: Love Tonight - Edit (Shouse)

Was ist dein Antrieb dafür, viel Zeit in Sport zu investieren?

Wenn ich meine sportlichen Ziele ernst nehme, überträgt sich das auch auf andere Lebensbereiche. Anfangs wirkten meine körperlichen Ziele so unerreichbar, doch mit Hilfe von viel Durchhaltevermögen wurden sie immer realistischer. Schritt für Schritt. Und genau so ist es doch im Leben: Wenn wir etwas wirklich erreichen wollen, müssen wir nun mal hart dafür arbeiten. Aber Fakt ist – wir können. Wir müssen nur an uns glauben.

Was ist für dich das größte Glück?

Das größte Glück ist es für mich, meinen Träumen und meinem Herzen zu folgen. So oft streben wir nach Ruhm, Reichtum und Ansehen, obwohl wir am Ende des Tages doch nur erfolgreich sind, wenn wir glücklich sind. Und dieser Aussage werde ich ab April gerecht: Denn dort geht es für uns, sprich meinen Verlobten Basti und mich, in die USA, wo wir unsere eigene Smoothie Bar gründen. Ein langersehnter Traum, welchen wir uns endlich erfüllen.

Zu wem schaust du auf – in sportlicher und in menschlicher Hinsicht?

Zu alten Menschen, die sich nicht fragen müssen: „Was wäre, wenn…?“. Und in der sportlichen Hinsicht zu meinem Basti, der stets durchzieht – auch im tiefsten Lockdown. Zu Hause. MIT SPASS. Ich meine: Durchgezogen habe ich auch. Aber von Spaß können wir hier nicht immer reden haha.

Was ist deine größte Schwäche?

Ich habe das schreckliche Bedürfnis, immer die Menschen um mich herum glücklich machen zu wollen. Nicht nur eine Sache der Unmöglichkeit, sondern gleichzeitig eine Eigenschaft, die mir sehr viel Kraft kostet.

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Glücklich in den USA lebend mit Basti und mehr als einer Smoothie Bar :-)

Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch eine Sportübung machen könntest, welche wäre es und warum?

Deadlifts – damit trainiert man den ganzen Körper!

Instagram: cynthia.nck

TikTok: cynthia.nck

YouTube: Cynthia Noack

Prima Wetter in Sicht

Eine Saison voller Kultur und Kulinarik steht im Prima Wetter bevor – der Open-Air-Location im Bunten Bahnhof.

Mit Prima Wetter wird der Sommer erst so richtig schön. Das Fleckchen Sonne mitten im Cottbuser Stadtgeschehen meldet sich ab dem 30. April zurück!

Die Urlaubsoase mitten in Cottbus

Du willst dein Urlaubsziel in fünf Fußminuten erreichen? Dann ab ins Prima Wetter! Bei rustikalem Charme und jeder Menge Liebe zu handgemachten Details lassen sich hier kühle Getränke, schmackhaftes Essen, spannende Konzerte, Parties, Quizabende und natürlich das schöne Wetter genießen. Dabei wird viel Wert auf das „Gewisse Etwas“ gelegt – Team und Gäste mögen es ausgefallen, originell und handgemacht.

Musikalisch wird es auch in 2022 eine Mischung aus echter Live-Musik und Plattenspieler-Kunst aus aller Herren Länder geben.

Kultur trifft auf Kulinarik

Kulinarisch hat sich das Prima Wetter dieses Jahr viel vorgenommen! Maître Matthias Theodosis am Herd soll das Repertoire auf Restaurant-Niveau bringen. Täglich von 17 bis 22 Uhr öffnen sich die Pforten der BEATKITCHEN. Snacks, Flammkuchen und kleine Schmankerl werden weiterhin auf der Karte zu finden sein. Also schau vorbei! Infos und Programm unter:

30.4. | 18 Uhr | Güterzufuhrstr. 7 Cottbus | www.bunterbahnhof.de

Wenn die Welt dein Zuhause ist – DJ Boom Shankar im Interview

Selten haben wir eine solche Liebeserklärung zu einem Musikgenre gehört wie bei diesem Interview mit Armin aka. Boom Shankar. Der Psytrance-DJ und Label Manager gehörte in den frühen 90er-Jahren zu den ersten Anhängern der Goa-Szene und blieb seiner Leidenschaft bis heute unbebrochen treu. Vom 22. bis 24. Juli kommt er zum ersten Mal in die Lausitz – aufs Urknall Festival in Klein Buckow. Wer Psytrance bereits kennt, dem geht beim folgenden Gespräch das Herz auf – alle anderen lernen in Armin einen Traveller kennen, der seinesgleichen sucht.

Du legst seit den 90ern Psytrance auf, hast als DJ alle fünf Kontinente bereist. Was macht diese Szene für dich aus, dass du ihr so lang und intensiv treu bist?

Man sagt ja immer so schön „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ – und diesen Zauber der 90er-Jahre finde ich zum Glück immer noch bei einigen Veranstaltungen vor. Von Anfang an hat mich die Toleranz und die Akzeptanz innerhalb der Szene fasziniert. Mitte der 90er-Jahre bestand die europäische Goa Trance-Szene aus vielleicht 2.000 bis 3.000 Leuten, die man immer wieder an den gleichen, meist an Vollmond stattfindenden Gatherings wiedergetroffen hat. Das führte wirklich zu einem Gefühl, Teil einer kleinen aber international präsenten Familie zu sein. Dein Alter, Deine Arbeit, Dein Aussehen, Deine Klamotten oder auch Dein Kontostand waren immer irrelevant – es ging um den Menschen an sich, und wenn der es auf eine der Partys geschafft hatte, dann war der auch willkommen.

Die Partys wurden damals nicht im Internet promotet oder beworben. Man musste sich persönlich kennen, um via Mund-zu-Mund-Propaganda von den Partys mitzubekommen und eingeladen zu werden, und das hat zu einem sehr familiären Umfeld geführt, in dem man sich komplett entfalten konnte und Authentizität das A und O darstellte.

Darüber hinaus war Goa Trance der Neunziger Jahre mit Abstand das Kreativste, was damals innerhalb der elektronischen Szenen releast wurde. Kein Track glich dem anderen, der Aufbau und die Progression der Tracks waren nicht vorhersehbar. Dementsprechend fiel es einem sehr leicht, einen Trance-Zustand durch das Tanzen zu erreichen.

Zusätzlich habe ich die mit Abstand interessantesten Persönlichkeiten in diesen Jahren kennenlernen können, ein soziales Potpourri, das seinesgleichen suchte. Daraus sind viele Freundschaften entstanden, die seit Jahrzehnten bestehen.

Last but not least passt mein Lebensstil als Traveller perfekt zu dieser Szene. Ich bin seit vielen vielen Jahren mehr on the road als zu Hause, und das passt perfekt zum internationalen Charakter unserer Szene und zu meinem Job des Tourens. Ein großer Bonus ist auch die Möglichkeit, als Label Manager neuen Artists die Möglichkeit zu geben, innerhalb der Psytrance-Szene Fuß zu fassen und ihren Sound einer weltweiten audience zu präsentieren.

Summa summarum kann ich mir keinen besseren „Job“ und kein besseres „Zuhause“ für mich und meine Lebenseinstellung vorstellen als innerhalb der Psytrance Family. Auch wenn sich die Szene weit von ihren Ursprüngen und Idealen entfernt hat, auch wenn sie sich immer wieder dem Vorwurf der Kommerzialisierung stellen muss, so ist sie meiner Meinung nach immer noch das Interessanteste, Vielseitigste und Toleranteste, was ich innerhalb der electronic music scene vorfinde. Dementsprechend wird meine Treue ihr gegenüber weiterhin Bestand haben.

Wie hat sich die Coronapandemie auf dein Reiseverhalten und deine Gig-Anzahl ausgewirkt?

Da muss ich zwischen beiden unterscheiden. Die Anzahl meiner Gigs, die ich vornehmen konnte, ist natürlich in den letzten zwei Jahren merklich zurückgegangen. 90 Prozent meiner Bookings wurden aufgrund von Corona-Maßnahmen oder Einschränkungen gecancelt oder auf das nächste Jahr verschoben. Die letzten beiden Sommer waren dann wieder halbwegs gut, oftmals dann halt mit Einschränkungen was die Anzahl von Personen auf Festivals betrifft, aber immerhin fanden viele Bookings zumindest innerhalb Europas wieder statt.

In den Winter- und auch Frühlingsmonaten war das dann wieder ein anderes Bild. Da hatte ich ziemlich viel Glück – oder auch Pech, kommt immer auf die Sichtweise drauf an. Als die erste Welle durch Europa rauschte, saß ich in Asien fest. Ich bin von Thailand Ende Februar nach Cambodia für ein Festival geflogen und als ich dann wieder nach Thailand zurückreisen wollte, waren die Grenzen dicht. Am Ende saß ich sieben Monate in Asien fest. Allerdings auf einer wunderschönen Insel, die normalerweise von Tausenden Besuchern in der Peak Season überlaufen ist. Zu meiner Zeit war sie aber so leer war, dass ich ein Dasein wie Robinson Crusoe fristen konnte.

Letzten Winter hatte ich eine Tour in Südafrika, danach steckte ich zwei Monate in Äthiopien und drei Monate in Tansania und auf Sansibar fest. Diesen Winter das gleiche Spiel: Drei Monate in Marokko, da dort ein paar Tage nach meiner Ankunft auch der Flugverkehr eingestellt worden ist. Ich hab‘ die 2 Jahre der Pandemie also primär im Ausland verbracht, allerdings nicht viel am Touren, sondern eher am Chillen und zur Ruhe kommen. Ich will mich aber nicht beklagen, für mich waren die letzten zwei Jahre primär von fantastischen Erlebnissen an wunderschönen Orten geprägt.

Wie ist dein Gefühl: Wie wird der nächste Sommer im Vergleich zu 2020 und 2021?

Ich bin ziemlich optimistisch. In vielen Ländern sind die Einreisebeschränkungen entweder komplett aufgehoben oder zumindest vereinfach worden. Viele Einschränkungen des sozialen Miteinanders sind ebenso gefallen und viele Promoter holen jetzt das nach, was ihnen in den letzten zwei Jahren entgangen ist. Mein Booking-Kalender für den Sommer ist gut gefüllt und jeder Artist oder Promoter, mit dem ich spreche, egal wo auf dem Planeten, schaut zuversichtlich auf die kommenden Monate.

In welchen Ländern der Welt legst du in diesem Sommer auf – und wo würdest du gern einmal spielen?

Mein persönliches Highlight für diesen Sommer stellt auf jeden Fall das Boom Festival in Portugal dar. Am letzten Morgen ein 2.5-stündiges Set im Dance Temple zu spielen, ist sicherlich eines jeden Artists feuchter Traum. Darüber hinaus freue ich mich auf meine Touren in Brasilien, Mexiko, Kanada, natürlich alle Bookings in Europa, vor allem unser eigenes Event in Ungarn namens S.U.N. Festival, und dann zum Ende des Jahres Universo Parallelo in Brasilien.

Danach folgt meine nächste-Asia Tour durch Thailand, Malaysia, Cambodia und hoffentlich auch wieder durch China – dort hatte ich insgesamt schon vier Touren. Ebenso hoffe ich, dass ich auch dieses Jahr wieder im Libanon, in Israel und in Armenien auftreten kann.

Ich hab‘ in vielen Ländern dieser Welt schon gespielt, es gibt aber ein paar in denen ich bis dato nur am Traveln, aber noch nicht am Spielen war. Allen voran Kirgistan, die Mongolei, Tadschikistan oder auch das Herz Afrikas.

Wie würdest du einem Urknall-Gast, der dich noch nicht kennt, die Dancefloor-Erfahrung bei deinem Set beschreiben?

Puh! Das ist immer schwierig sich selbst zu beschreiben, das fällt mir jetzt nicht leicht, da mit Adjektiven zu kommen. Was ich aber sagen kann ist, dass ich keines meiner Sets vorbereite. Ich spiele immer free flow, will heißen: Selbst fünf Minuten vor meinem Auftritt weiß ich nicht, mit welchem Track ich anfangen werde. Ich bevorzuge diesen improvisierten Ansatz, da ich meiner Meinung nach so die beste Chance habe, den für den dancefloor in diesem Moment „richtigen“ Sound zu wählen. Für mich ist DJing kein Monolog, sondern ein Dialog: Ich schicke was raus, warte auf die Antwort vonseiten des Floors und antworte darauf dann wieder adäquat. Meiner Meinung nach habe ich so die beste Möglichkeit, für den Dancefloor die intensivste Erfahrung zu erzeugen. Ich mach das seit dem Anfang meiner Karriere so und bis dato hat das primär zu positiven Feedbacks geführt, da die Leute das Gefühl hatten, dass ich für sie gespielt habe. Und das hab‘ ich ja dadurch auch! :)

Boom Shankar (Armin) auf:

FB: @DjBoomShankarBMSS

Insta: @boomshankarbmss

Soundcloud: Dj Boom Shankar

Mainact beim Urknall Festival

22.-24.7. | Klein Buckow

www.urknall-festival.com

Boom Shankar auf dem S.U.N. Festival in Ungarn

Das Lauter-Fanvoting: Drum'n'Bass & Dubstep

Welcher Musiker hat die größte Fangemeinde in der Lausitz? In jeder lauter-Ausgabe nehmen wir uns ein Musikgenre vor und lassen dich für deinen Liebling abstimmen. Mit dabei sind diesmal vier Cottbuser Musiker aus Drum'n'Bass und Dubstep. Sie überzeugen allesamt mit einer Menge Talent. Doch wer die meisten Probs bekommt, liegt in deiner Hand! Gib deine Stimme ab auf unserer Instagram-Seite. Der Sieger erhält ein Interview mit uns in der kommenden Ausgabe vom lauter-Magazin.

Voting-Start: 14.04. | Ende: 28.04.

Instagram: @lauter.de

Update: Wir gratulieren Yungspund zum Sieg – hier das Sieger-Interview!

Mr. Quint

Carl aka. Mr. Quint hat von allen lokalen Musikartists wohl das internationalste Publikum, denn er spielt alle zwei Wochen für das englische Web-Radio Sub FM. Seine neusten Eigenproduktionen sind wiederum auf die deutsche Vergangenheit bezogen. Quints Album „Historischer Dubstep“ erzählt Geschichten von Überlebenden des Holocaust. Nach der Premiere in Jamlitz soll das Album in 2022 als Stück aufgeführt werden.

Instagram: @quintdubs

Soundcloud: Mr.Quint

Yungspund

Eriks Künstlername geht darauf zurück, dass er einen aufgeweckten Stil verfolgt und schon mit 16 mit dem Produzieren anfing. Seit der Volljährigkeit schaffte er es auf das Landflucht, Urknall und Stuss am Fluss Festival. Dazu kommen viele Partys vom DKS-Kollektiv, dem er angehört. Sein Eifer zahlt sich aus – so erfreuen sich seine neuen Releases großer Beliebtheit auf Soundcloud.

Instagram: @yungspundofficial

Soundcloud: Yungpspund

YouTube: Yungspund

Haylex

Wie Yungspund ein Gesicht vom Cottbuser DKS-Kollektiv ist Alexander aka. Haylex. Er steht für Maintime-DnB von Liquid bis Deep und Dark. Seit drei Jahren stellt er das auf Veranstaltungen der Kellersekte unter anderem im Chekov Cottbus unter Beweis. Sein Abriss-Sound brachte ihn auch schon auf die Line-ups von lokalen Festivals wie dem Landflucht oder dem Urknall.

Instagram: @haylex_dks

Soundcloud: Haylex

K.

Dennis alias K.'s Musikpassion begann schon in der zweiten Klasse mit Klavierunterricht. Heute lehrt er selbst als Dozent an einer Pflegeschule in Berlin und Cottbus – als Ausgleich beschäftigt er sich mit Drum'n'Bass und Dub-step. Sowohl das Auflegen als auch das Produzieren haben es ihm angetan. Auf Soundcloud findet man seine Eigenproduktionen, während Mixcloud als Plattform für seine DJ-Sets dient.

Instagram: @dennisk_punkt

Mixcloud: denniskpunkt

Punk & Oi! – ein Way of Life

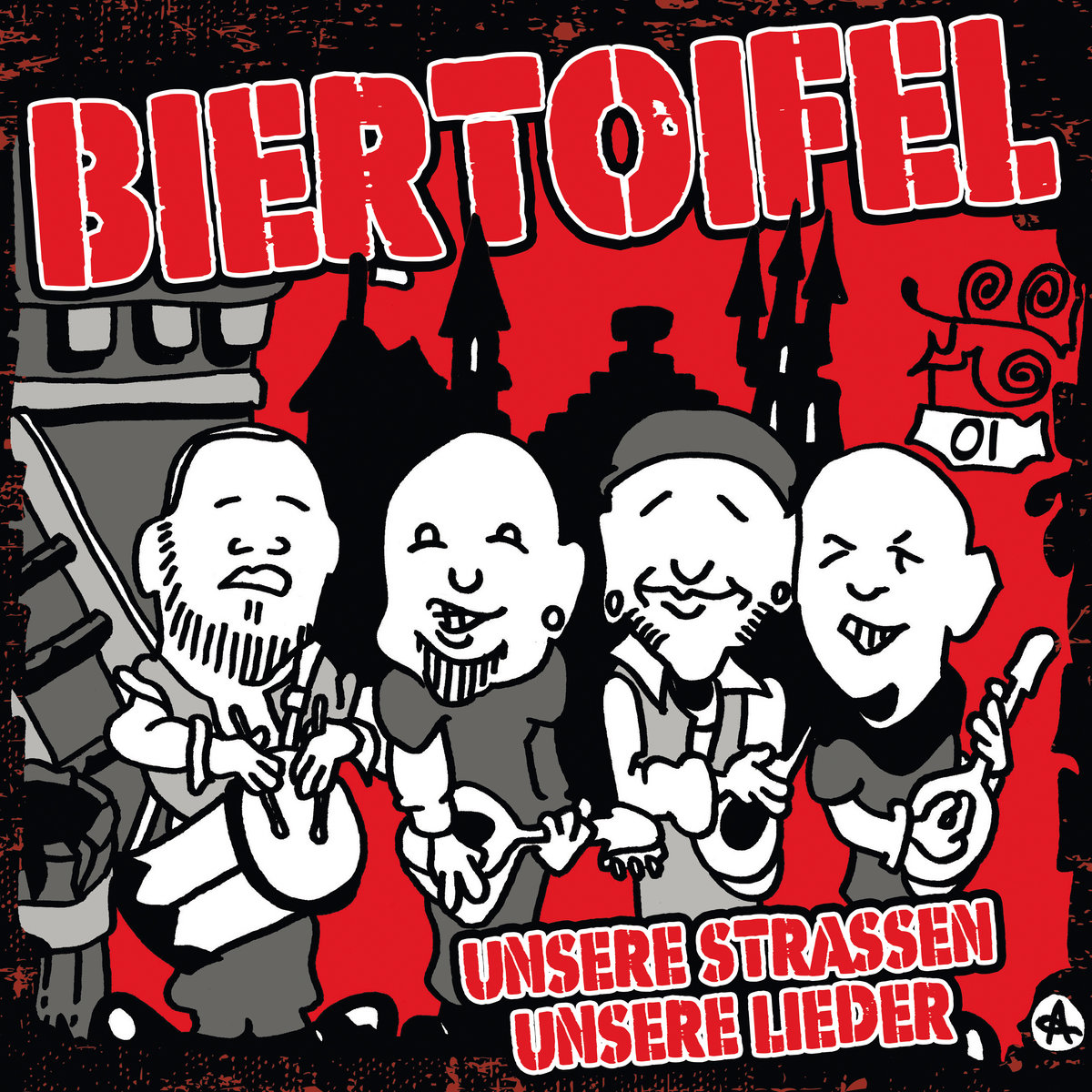

Becks, Heineken, Berliner Kindl, Ur-Köstritzer, Lübzer, Tyskie, … Bei der liebsten Biermarke scheiden sich die Geister. Auch Andy, Marvin, Harry und David von der Senftenberger Band Biertoifel stoßen alle mit unterschiedlichen Sorten an. Das kühle Blonde gehört zum Punker-Lifestyle untrennbar dazu und weckt mehr Begehrlichkeiten als eine gleichbehaarte Dame. Doch hinter der Band muss noch mehr stecken, sonst hätten sie wohl kaum das letzte lauter-Fanvoting gewonnen. Also gingen wir im Interview der Frage auf den Grund, was die Band ausmacht, die Bierkonsum alles andere als verteufelt.

In was für einer Situation hattet ihr euren ersten Kontakt mit Oi! und Punkrock?

Andy: Meinen ersten Punkrock-Kontakt hatte ich mit 7, als ich mir ‘ne CD von The Offspring im Marktkauf gekauft hab. Das Warmwerden mit der Oi!-Szene kam dann Stück für Stück. Es fing an mit den Onkelz, die kurz darauf aber schon nicht mehr aktiv waren, über diverse andere Bands bis hin zu meinem ersten Szenekonzert mit 16 Jahren.

Kurz danach begann ich mit den Drums. Dann gab es kein Entrinnen mehr: Umso mehr ich die Musik hörte oder spielte, desto mehr Konzerte ich besucht habe, desto mehr Leute lernte ich kennen. Die Szene war einfach wie ein zweites Zuhause und was für einige ‘ne Phase ist, wurde zu meinem neuen Way of Life. Anders kann ich es mir jetzt gar nicht vorstellen.

Marvin: Ich war 14 Jahre alt, als ‘n Kumpel mir ‘ne Kassette von FBI vorgespielt hat. Er meinte „hör ma“. Das war mein Einstieg. Es kamen immer mehr Musik und Bands dazu und so ging ich mit meinen Kumpels auf Konzerte. Und ja, so ist das.

Harry: Ein Freund von mir kam mit dem neu rausgebrachten Toten Hosen Album „Auf dem Kreuzzug ins Glück“ vorbei. So kam der Punk in mein Zimmer, als ich 12 war. Als ich die Schule gewechselt habe, war dann vor dem Heimweg immer ein Besuch im Plattenladen angesagt: Punkplatten gucken, nur leisten konnte ich die mir nie. Aber durch meinen Punklook kam ich mit anderen Punks in Kontakt. So wuchsen meine Kassettensammlung und auch meine Konzerterfahrungen. Mit Oi! hatte ich das erste Mal zu tun durch ‘n Skinhead aus meiner Klasse Mitte der 90er. Er gab mir ‘n Livemitschnitt von Sham 69.

David: MTV ist schuld! Damals gab´s den Punk Sunday und als ich das erste Mal das Video „Salvation“ von Rancid gesehen hab – da hat´s mich erwischt. Ich habe dann die Toten Hosen gehört und darüber dann meinen Weg weitergemacht. Gab ja erst ma‘ wenig Punkmusik bei uns zu kaufen. Das kam mit der Zeit.

Auf den Namen „Biertoifel“ kamt ihr an einem Grillabend. Was kommt bei euch am liebsten auf den Grillrost und welche Biermarke trinkt ihr am liebsten?

David: Biertaler, Spare Rips und Becks Bier.

Andy: Auf den Grill gehört Fleisch! Rippchen, Chicken Wings, Steak und vieeeeeel Zaziki oder Sour Creme dazu. Bei Bier bin ich flexibel, aber zu ‘nem Heineken oder ‘nem Berliner Kindl sage ich nie nein.

Harry: Uri ist mein Alltagsbier und auf den Grill gehört für mich immer Selbstgezogenes aus dem Garten.

Marvin: Fleisch! Biermarken sind: Lübzer, nachfolgend auch Tyskie und Uri.

Welche ist eure bisherige Lieblingslocation von euren Auftritten und wo würdet ihr gern mal auf der Bühne stehen?

David: Das Muggefug in Cottbus ist unser zweites Wohnzimmer. Spielen würd’ ich gern aufm Spirit Streets Festival und dem Blackpool Rebellion Festival.

Andy: Hier in der Region ist es das Muggefug. Wir haben damals die ersten Konzerte dort gespielt, heute ist es wie ein Zuhause für uns. Ein Traum wäre ein Pub in London!

Marvin: Wir hatten schon viele geile Konzerte. In England würde ich gern spielen, oder auch in der Factory in Magdeburg.

Harry: Ich würde gern mal beim Punk & Disorderly Festival in Berlin spielen ... das wäre ‘ne richtig schöne Sache.

Ihr habt bereits mit Durstige Nachbarn zusammen ein Lied rausgebracht. Mit welchen Bands aus der Region würdet ihr außerdem gern zusammenarbeiten?

David, Marvin und Harry: FBI !!!

Andy: Das ergibt sich meistens spontan bei gemeinsamen Bieren, da entstehen sowieso die besten Ideen. Beim MoschtOiRama Festival im Juli 2021 in Klein Buckow haben wir gesehen, wie gut Metal, Oi! und Punk harmonieren. Wenn man betrunken genug ist, wäre das vielleicht eine Bier-Idee wert. Aber ja, zu FBI sag ich auch nicht nein.

Wer ist euer musikalisches Vorbild?

Marvin: Evil Conduct und Cock Sparrer.

David: Rancid stehen da ganz oben auf der Liste.

Harry: Charlie Harper von UK Subs. Der ist Mitte 70 und gibt live immer noch Vollgas.

Andy: Alles, was handgemacht und handgeschrieben ist und nicht aus der Dose kommt, hat Respekt verdient. Solange wir unser Ding durchziehen und auf keinen Trendzug aufspringen, bin ich zufrieden.

Welches eurer Lieder kommt beim Publikum immer am besten an – und welches ist euer persönliches Lieblingslied?

Andy: „Unsere Straßen Unsere Lieder“ kommt immer sehr gut an, jeder kann sich da wohl reinversetzen … aber auch Songs wie „Außenseiter“, „Derbyzeit“ und „S.P.S.C.“ sind immer kleine Highlights, wenn´s ums Mitgröhlen geht.

Marvin: „S.P.S.C.“, „Klartext“ und „100% Hass“ spiel‘ ich gern und die kommen immer gut an.

Harry: „Unsere Straßen Unsere Lieder“ bringt alle zum Singen! Am liebsten spiel‘ ich „Außenseiter“ und „Punkrock Love Affair“. Die Lieder bringen einfach richtig gute Laune.

David: „Unsere Straßen Unsere Lieder“ gehört zu meinen Favoriten. Aber auch „Sound of the Street“, ein Song den wir dem „Boots around the World“-Sampler beigesteuert haben.

Darf man in diesem Jahr mit neuer Musik von euch rechnen?

Alle: Wir waren im letzten Jahr sehr fleißig und haben in Naumburg unser zweites Album aufgenommen, was im Sommer erscheinen wird! Einen Tribut-Coversong für das neue Album von Einhorn Krieger gibt’s auch noch in diesem Jahr. Und dann mal schauen was noch kommt, das Jahr ist noch jung. Cheers!

Aktuelles Album von Biertoifel: „Unsere Straßen Unsere Lieder“. In 2022 folgt Album Nr. 2!

IG: @biertoifel_streetpunk

FB: Biertoifel.Streetpunk

www.biertoifel.bandcamp.de

Mit Milliarden zur Modellregion

Im Cottbuser „Haus des Strukturwandels“ arbeiten der Lausitz-beauftragte, Vertreter von Landesbank und Wirtschaftsförderung und die Lausitzer Entwicklungsgesellschaft Hand in Hand. Sie alle begleiten Brandenburgs Werkstattprozess.

Die Diskussion um Kohleausstieg und wirtschaftlichen Ausgleich beschäftigt uns Lausitzer schon lange. In den Wirren von zwei Jahren Pandemie ist dabei oft untergegangen, welche Dynamik der Prozess nun entwickelt hat. Dabei sollten gerade junge Erwachsene genauer hinschauen, denn sie zählen zu den Gewinnern. Im Brandenburger Teil der Lausitz sind sogar schon erste Erfolge sichtbar.

Die Grundlagen des Aufbruchs

Wusstest du, dass die Lausitz auf dem Weg zu Europas Modellregion für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Wachstum ist? So steht es nicht nur auf dem Papier, tatsächlich schaut die ganze EU genau zu, ob bei uns der Transfer aus einer fossilen Ära in eine moderne, nachhaltige Energie-, Wissens- und Technologieregion gelingt. Die Lausitz wird als Vorbild für 40 weitere Kohleregionen in Europa gesehen, denn nirgends sonst sind die Rahmenbedingungen so gut – immerhin investiert unser Land rund 17 Milliarden Euro in diesen Umbau. Deutschlands Entscheidung, fürs Klima aus der Kohle auszusteigen, ist diesmal für die Lausitz ein Segen. Sie erhält nicht nur einen Ausgleich, sondern echte Zukunft und internationale Aufmerksamkeit.

Die rund 17 Milliarden Euro für neue Zukunftsprojekte fließen auf zwei Wegen in die Region. Zum einen direkt über den Staat, über den sogenannten „Bundesarm“. So werden neue Straßen und Schienenwege gebaut – wie eine ICE-Verbindung, die unsere Lausitz künftig mit Berlin und Breslau verknüpft. Oder Europas modernstes Bahnwerk in Cottbus, dessen Bau bereits gestartet wurde und dessen erster Teil schon in gut zwei Jahren an den Start geht. Auch bei uns geht Tesla-Geschwindigkeit! An den Lausitzer Hochschulen wurden unzählige Projekte und Institute angeschoben, meist geht es darum, Klima und Energie in Einklang zu bringen. Eine Universitätsmedizin soll als Pionier für Deutschland digitale Pflege und Medizin erforschen und anwenden.

Auf dem zweiten Weg stellt der Staat den Ländern Geld zur Verfügung. Über den sogenannten „Landesarm“ werden Projekte der Kommunen oder des jeweiligen Landes finanziert. Hier gibt es in jedem betroffenen Bundesland eigene Verfahren. In Brandenburgs Lausitz wurde dabei ein Prozess erfunden, der aus der Region heraus von unten nach oben und erstaunlich unkompliziert gestaltet wird: der Werkstattprozess.

Brandenburgs Werkstattprozess

In die nördliche zu Brandenburg zählende Lausitz fließen aus dem Landesarm Mittel in Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Genau hier wurden innovative Werkstätten ins Leben gerufen, die in nur einem Jahr in enger Kooperation zwischen Region und Land rund 50 Projekte im Volumen einer Milliarde angeschoben haben. Die Geschwindigkeit sollte uns Brandenburger echt stolz machen.

Dabei hat die Region trotz des Sprints ein gehöriges Wort mitzureden. Das Management übernimmt eine in Cottbus ansässige Entwicklungsgesellschaft, an der sowohl das Land Brandenburg als auch die Südbrandenburger Landkreise beteiligt sind. Dort wurden zum Jahresende 2020 fünf Werkstätten zu unterschiedlichen Themen von Wirtschaft über Digitalisierung bis zur Lebensqualität ins Leben gerufen, in denen seitdem Zukunftsprojekte für die Brandenburger Lausitz diskutiert und empfohlen werden.

Die Werkstätten stehen für einen neuen Brandenburger Spirit. Hier heißt es: Gemeinsam Perspektiven schaffen – und: einfach mal Machen! Dabei wird jede Werkstatt von einem waschechten Lausitzer als Sprecherin geleitet. Die Werkstätten arbeiten als runde Tische, mit Vertreterinnen der Lausitzer Kommunen, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Jeder Platz am Tisch steht so immer für ganz viele Kommunen, Unternehmen oder Bürgerinnen. Auch Vertreterinnen des Landes haben hier ihren Platz.

Drei Prioritäten für die Veränderung der Lausitz stehen bei der Werkstattarbeit im Mittelpunkt:

- Stärkung & Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit

- Bildung und Fachkräfteentwicklung

- Stärkung und Entwicklung von Lebensqualität & Vielfalt

Gemeinsam werden Ideen für Zukunftsprojekte qualifiziert und nur, wenn sie einvernehmlich befürwortet werden, zur Umsetzung empfohlen. Kampfabstimmungen und Kompetenzgerangel gibt es nicht. Das wirkt fast schon wie eine ritterliche Tafelrunde zum Wohl der Gemeinschaft. Die Werkstätten treffen sich regelmäßig und lassen sich natürlich von Expert*innen beraten, schließlich geht es meist um Investitionen im Millionenbereich. Insgesamt wurde aus der Region heraus ein hochdemokratischer Prozess installiert – von unten nach oben. Das nennt sich auch Bottom-Up-Prinzip – und genau solche Verfahren stehen für den europäische Gedanken.

Vom Steckbrief zum Projekt

Brandenburgs Landeskampagne unter dem Motto „Es kann so einfach sein“ scheint für den gesamten Prozess Vorbild zu sein. Ein einfacher Steckbrief mit rund zwei Seiten Umfang reicht aus, um Projekte in den Werkstattprozess einzubringen. Keine gute Idee soll verloren gehen. Da sämtliche Kommunen einbezogen sind, können Bürgerinnen ihre Ideen auch bei Bürgermeisterinnen oder Gemeindevertretungen einbringen. So kann in der Brandenburger Lausitz wirklich jeder mitmachen. Die allein im ersten Jahr angeschobenen rund 50 Projekte reichen vom nachhaltigen Nachverkehr mit Wasserstoff über die Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten bis zum international einzigartigen Forschungsprojekt für hybrid-elektrisches Fliegen.

Dabei ist der Schulterschluss zwischen Region und Land ebenso innovativ und spannend. Vertreter*innen des Landes arbeiten nämlich aktiv in den Werkstätten mit. Impulse aus der Region werden schon hier durch das Land begleitet. Gibt die Region in der Werkstatt ihr „Okay“, muss das Projekte noch durch das Land bestätigt werden. Und das hat bislang in Brandenburg im Grunde immer geklappt. Auf der Seite der Entwicklungsgesellschaft, die all das managt, kann man jederzeit die Projekte einsehen – künftig auch mit Informationen zur Umsetzung unter:

Cottbus – Boomtown im Aufbruch

Cottbus verleiht sich den Titel einer aufstrebenden Stadt – da stimmen wir gern ein!

Lausitzerinnen freuen sich gern nach innen. Zumindest für Cottbuserinnen sollte sich das schnell ändern. Denn was in der Stadt in den kommenden Jahren passiert, ist der Hammer! Über 5 Milliarden Euro werden hier in den kommenden Jahren in Zukunftsprojekte investiert und für rund 7.000 neue Jobs sorgen. Die Projekte sind beeindruckend und meist sogar international beispielgebend:

Wusstest du, dass …

- … in Cottbus Europas modernstes Bahninstand-haltungswerk entsteht?

- … in Cottbus eine Universitätsmedizin aufgebaut wird?

- … mit dem Lausitz Science Park ein völlig neuer Forschungscampus in Cottbus entstehen wird?

- … in Cottbus Deutschlands Zentrum für die Dekarbonisierung der Industrie aufgebaut wird?

- … die BTU zusammen mit Rolls-Royce ein Demonstrationsprojekt für hybrid-elektrisches Fliegen errichtet?

- … am Cottbuser Ostsee eine klimaneutrale Seevorstadt entstehen soll?

- … Cottbus bei gelingendem Strukturwandel 115.000 Einwohner haben wird?

Ohne Frage: In 20 Jahren wird Cottbus nicht wiederzuerkennen sein. Der Strukturwandel, dem manchmal noch Skepsis entgegengebracht wird, macht Cottbus zum Chancenort. Um diese Zukunft sichtbar zu machen, hat die Stadt Cottbus nun eine mutige Fachkräftekampagne an den Start gebracht. Unter dem Leitmotiv und Slogan „Boomtown Cottbus – Dein Job im Lausitzer Aufbruch“ werden ab sofort bundesweit Schulabsolvent*innen sowie Fach- und Führungskräfte für Cottbus begeistert. Klick‘ rein:

Eintauchen ins Politik-Bizz

So wird das Weltverbessern für dich ein Sprung ins warme Wasser. Foto: Bicho_raro, istock

Im vergangenen lauter-Magazin stellten wir dir junge Lausitzer*innen vor, die sich in der Politik engagieren – ob als Parteimitglieder, Vorsitzende von Jugendorganisationen oder Kreisvorsitzende. Was sie können, kannst du auch! Wir zeigen dir auf dieser Doppelseite, wie du ohne große Hürden dein Umfeld verändern und mit etwas Mühe sogar ins Politik-Business eintauchen kannst.

Einen Standpunkt entwickeln

Bevor an politisches Engagement zu denken ist, musst du dir erstmal im Klaren sein, mit was für einem Weltbild du glücklich bist. Was stört dich an der Gegenwart, wie könnte das in Zukunft besser funktionieren? Entwickele deinen eigenen Standpunkt und vertrete ihn in Diskussionen mit Freunden und Bekannten. Inspiriere deine Umwelt mit deinem Problembewusstsein und Lösungsvorschlägen.

In eine Partei eintreten

Möchtest du über dein Umfeld hinaus Denkanstöße geben? Die klassische Form, um politisch direkten Einfluss nehmen zu können, ist der Parteieintritt. Such dir eine Organisation aus, die mit deinen Wertvorstellungen übereinstimmt. Als nächste Frage solltest du für dich klären, ob du lokal, auf Landes- oder auf Bundesebene etwas beitragen möchtest. Füll noch den Mitgliedsantrag auf der Website des entsprechenden Verbandes aus und schon bist du Parteimitglied!

Bei einer Mitgliedschaft fallen Gebühren an – mit diesen supportest du deine Partei finanziell. Genauso hast du nun das Recht, aktiv mitzuwirken, indem du an Mitgliederversammlungen teilnimmst oder bei der Organisation von Veranstaltungen und Infoständen mithilfst. Mit wachsendem Engagement hast du die Möglichkeit, Anerkennung zu gewinnen und früher oder später einen offiziellen Posten zu übernehmen.

In einem Jugendparlament mitwirken

Auch ohne Parteimitgliedschaft hast du die Möglichkeit, am städtischen Politikgeschehen mitzuwirken: und zwar in Jugendparlamenten. Die Stadt Senftenberg rief ein solches in 1998 ins Leben. Heute beschäftigen sich hier bis zu 30 aktive Mitglieder von 12 bis 25 Jahren damit, Veranstaltungen mit zu organisieren, die Innenstadt per Frühjahrsputz in Schuss zu halten oder wichtige Themen wie den Bau einer BMX-Anlage zu setzen. Auch in Weißwasser gibt es so ein Beteiligungsformat – hier agiert seit 2021 ein Jugendstadtrat.

Kinder- und Jugendparlament in Senftenberg

Jugendstadtrat in Weißwasser

Jugendkonferenzen besuchen

Am 14. April plant die Stadt Cottbus ihre nächste Jugendkonferenz. Dabei kommen Jugendliche in Workshops zusammen mit dem Ziel, einen Clean Up in Cottbus zu organisieren. Vergangenes Jahr veranstaltete die Stadt zudem die Jugenddialoge – Diskussionsrunden, bei denen man zu aktuell brennenden Themen zu Wort kommen kann. Ein nächster Jugenddialog für 2022 ist in Sachsendorf-Madlow geplant (noch ohne Termin).

Jugendkonferenz in Cottbus

Von der Petition bis zur NGO

Das waren längst nicht alle Möglichkeiten für politisches Engagement – aber die lokalsten. Darüber hinaus kannst du Petitionen erstellen oder unterstützen, bei Initiativen, Lobbyverbänden, NGOs, Gewerkschaften oder im Studierendenrat mitwirken, demons-trieren gehen oder öffentliche, lokalpolitische Diskussionsrunden besuchen. Hauptsache: Wenn dich etwas stört oder du die Welt im Kleinen wie im Großen verbessern willst, werde aktiv!