Dieses Foto eines Edeka-Marktes löste neben Zustimmung viel Häme aus, der Marktleiter reagiert mit Humor und kommentiert: „Wir sind Teil der Genderverschwörung…. In den nächsten Wochen werden wir noch weitere Lebensmittel umbenennen… Passend zum deutschen Naturell starten wir mit Kartoffel*innen.“

Die Schlussfolgerung anhand der Position von Hochschulen, Politik, Linguisten und Medien? Es gibt keine richtige. Es gibt zu viele Ansichten und Positionen, so viele verschiedene Regeln, dass die Anwendung des Begriffs schon fragwürdig wird. Aber anhand der Ergebnisse von Hochschule und Medien könnte man sich fragen, ob das Gendern nicht reine Imagesache ist. Um Kritik zu vermeiden und als innovativ zu gelten, werden nach außen hin Richtlinien beschlossen, die aber schon im Inneren nicht einheitlich unterstützt werden. Dies könnte im Zusammenhang mit dem Begriff Reaktanz einen Trend in der Bevölkerung erklären. Was Reaktanz ist? Es beschreibt einen psychologischen Vorgang, bei dem Personen sich von Regeln so unter Druck gesetzt fühlen, dass sie entgegen ihrer eigentlichen Meinung eine konträre Einstellung entwickeln – ähnlich einem trotzigen Verhalten.

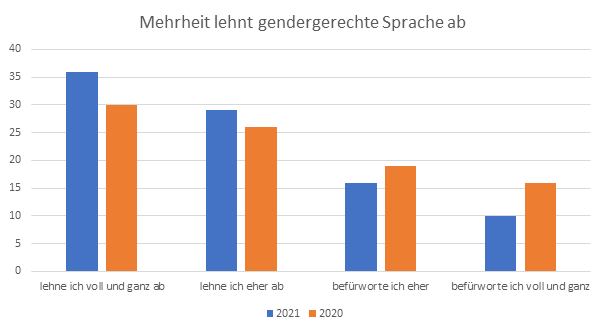

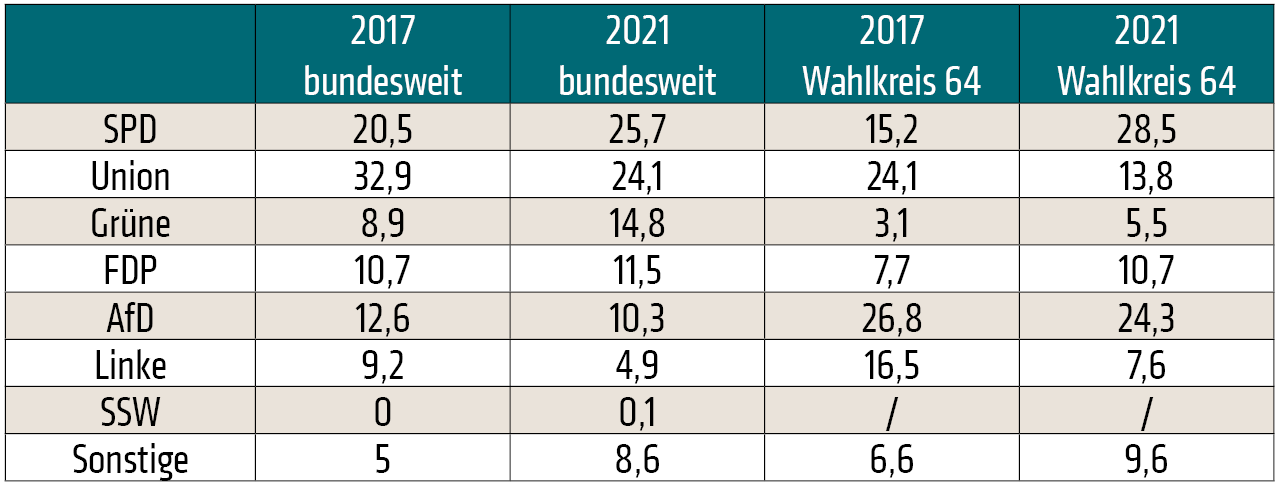

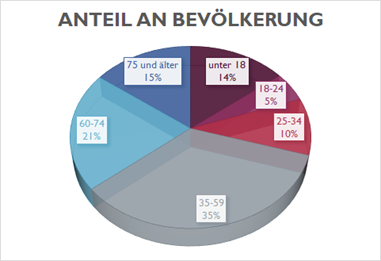

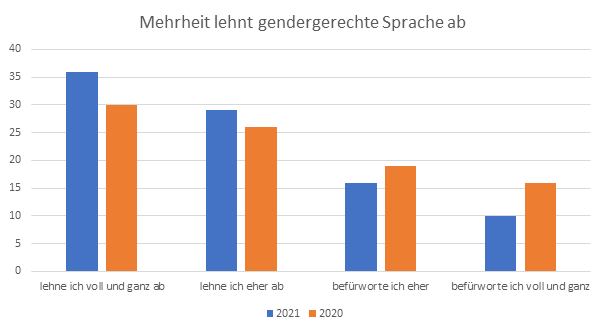

Die Schlussfolgerung anhand der Position von Hochschulen, Politik, Linguisten und Medien? Es gibt keine richtige. Es gibt zu viele Ansichten und Positionen, so viele verschiedene Regeln, dass die Anwendung des Begriffs schon fragwürdig wird. Aber anhand der Ergebnisse von Hochschule und Medien könnte man sich fragen, ob das Gendern nicht reine Imagesache ist. Um Kritik zu vermeiden und als innovativ zu gelten, werden nach außen hin Richtlinien beschlossen, die aber schon im Inneren nicht einheitlich unterstützt werden. Dies könnte im Zusammenhang mit dem Begriff Reaktanz einen Trend in der Bevölkerung erklären. Was Reaktanz ist? Es beschreibt einen psychologischen Vorgang, bei dem Personen sich von Regeln so unter Druck gesetzt fühlen, dass sie entgegen ihrer eigentlichen Meinung eine konträre Einstellung entwickeln – ähnlich einem trotzigen Verhalten. Tatsächlich ergab eine Befragung von infratest dimap für die Welt am Sonntag einen Zuwachs von Gegnern der gendergerechten Sprache. Während es 2020 noch 56 % dagegen waren, sind es 2021, trotz wichtiger werdender Debatte, schon 65 %. Dabei sollte die Sprachentwicklung eigentlich genau von der Bevölkerung ausgehen und nicht von oben her entschieden werden. Interessant an den Ergebnissen ist aber auch: Unter denen, welche die Partei die Grünen wählen, befürworten deutlich mehr das Gendern als unter jenen, die der AFD zugeneigt sind. Zudem zeigt die Umfrage, dass Frauen und Jüngere eine gendergerechte Sprache etwas stärker befürworten, ebenso Menschen mit einem hohen Bildungsgrad.

Positionen zum Gendern

Der*die Neutralist*in

„Gelöst von Forschungsergebnissen und Meinung dürfen wir keine Empfehlung aussprechen.“

Begründung

- natürlicher Sprachwandel muss unbeeinflusst stattfinden

- Wissenschaft muss neutral bleiben

Beleg: Wissenschaftstheorie

Der*die Gegner*in

„Das generische Maskulinum ist besser als gegenderte Varianten und davon müssen wir die Menschen überzeugen.“

Begründung

- Genus ist nicht gleich Geschlecht

- festes System der deutschen Grammatik nicht zerstören

- psycholinguistische Experimente nicht ausdrucksstark

Beleg:

- traditionelle Grammatik

- existierende weibliche Bezeichnungen für Männer (z.B. die Person)

Der*die Kritiker*in

„Da es viele Nachteile hat, sollten wir auch nicht zum Gendern raten.“

Begründung

- erschwert Unterricht und Übersetzung

- Angst vor Kritik bei Fehlern

- psycholinguistische Experimente nicht ausdrucksstark

Beleg:

- Umfragen in der Gesellschaft

- Einzelbeobachtungen

- theoretische Ansätze

Der*die Abwartende

„Wir sollten uns an der Sprachentwicklung orientieren und je nach Situation Gendern oder nicht.“

Begründung

- unterschiedlicher Gebrauch des Genderns (je nach Umständen und Zielgruppe)

- soziale Folgen bisher unbekannt

Beleg: Analyse von sprachlichen Äußerungen

Der*die Entspannte

„Wir sollten empfehlen zu gendern, aber ohne Druck auszuüben und für weitere Entwicklungen offen sein.“

Begründung

- empirische Beweise, dass das generisches Maskulinum wird oft nur mit männlichen Personen assoziiert wird

- Auswirkung von gegenderten Alternativen noch nicht komplett untersucht

- soziale Kommunikationshürden müssen beachtet werden

Beleg

- Analyse von sprachlichen Äußerungen und Denkweisen

- Betrachtung der Gesellschaft

Der*die Überzeugte

„Wir sollten die Gesellschaft davon überzeugen gegenderte Alternativen zum generischen Maskulinum zu benutzen.“

Begründung

- Studien, dass generisches Maskulinum nicht als geschlechtsneutral verstanden wird

- Sprachwandel durch -kritik

- gesellschaftliche Verantwortung der Linguisten

Beleg:

Weitere Argumentationen rund um die Genderdebatte

Haben wir denn keine anderen Probleme auf der Welt?

Gendergerechte Sprache ist also nur ein Teilgebiet in einer von sieben Diversity-Dimensionen, ist es deswegen aber minder wichtig? Ein Argument der Gegenbewegung ist, dass es derzeit wichtigere politische Themen gibt, selbst Vorurteile gegen Frauen und gleicher Lohn aus demselben Komplex kommen. Doch Sprache ist unser Kommunikationsmittel Nummer Eins und wenn dieses keine Gleichberechtigung verkörpert, wie könnten wir dann Veränderungen in unserem Verhalten vornehmen? Die Debatte unter einem Berg von Problemen zu verstecken scheint also weniger sinnvoll.

Droht uns ein Gender-Sprech-Zwang von oben nach unten?

Die Menschen reden, wie sie es wollen und lassen sich nichts vorschreiben. Im Umkehrschluss heißt das: Niemand muss Angst davor haben, zum „Gender-Sprech“ gezwungen zu werden. Wenn aber immer mehr Menschen das von sich aus freiwillig tun, dann wird es sich mit der Zeit durchsetzen. Dann wird eine Gewöhnung einsetzen und wir werden die Genderpause in Bürger:innen vielleicht ganz automatisch mitsprechen.

Zerstört Gendern nicht den Textfluss beim Lesen und Sprechen?

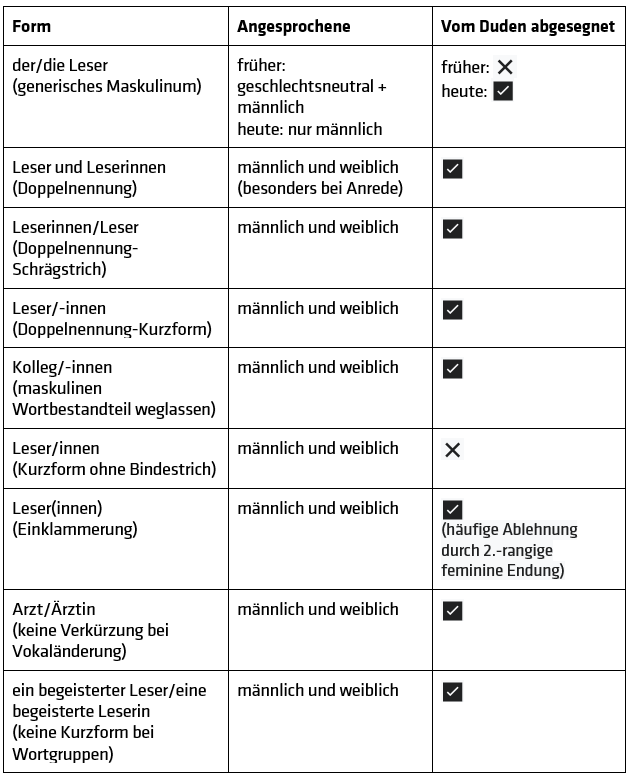

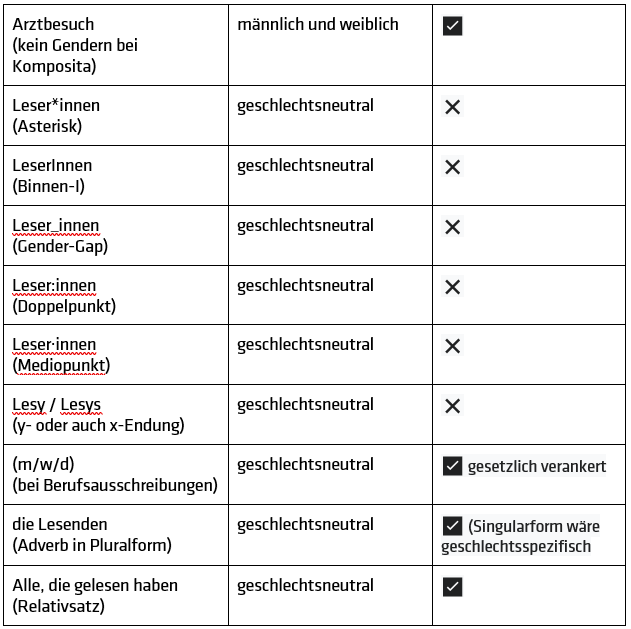

Der Lesefluss ist gestört, die Gender-Zeichen lenken bisweilen vom Inhalt des Textes ab. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Insbesondere wenn in einem Text sehr konsequent die Doppelform Leser und Leserinnen genutzt wird, kann das zu deutlich mehr Textlänge führen. Vermutlich ist es auch genau diese Form des Genderns, die viele abschreckt und die ganze Thematik etwas elitär wirken lässt. Gleichzeitig gibt es mittlerweile sprachliche Alternativen wie die Nutzung von neutralen Begriffen, z.B. Studierende statt Studentinnen oder Redaktion statt Redakteurinnen. Warum nicht einfach je nach Situation ausprobieren, was man als Schreibender gerade für passend empfindet?

Lebende Tote

Unser Redakteur Amadeo traf beim Studium auf die Formulierung „getötete Radfahrende“. Während dieses Sinnbild für einen Zombieroman nichts Ungewöhnliches ist, sollte man im Alltag bedenken: Das Adverb in Pluralform ist nicht in jeder Situation die beste Wahl.